الهدف من مجلس المحافظة : الواقع والطموح

يفترض ان مجلس المحافظة لدية رؤية مستقبلية للمحافظة ويمتلك اهدافا استراتيجية هو عازم على تحقيقها ، وله القدرة على رسم السياسات التنفيذية للاهداف المرحلية التي توصل الى تحقيق الاستراتيج وتجسيد الرؤية .

والسبيل لتحقيق ذلك ، من وجهة نظر ديمقراطية ، ان الاحزاب والكتل السياسية والمنظمات الاجتماعية تعمل مع بعضها البعض بصيغة فريق عمل متفق على الاهدف ومشترك في الرؤية ، وإن اختلاف المذاهب والايديولوجيات ضرورة للتصويب و لتحقيق المشاركة الجماعية في عملية البناء وارساء دعائم المستقبل للبلد والاجيال القادمة . فالاختلاف لا يعني التقاطع طالما ان الهدف هو بناء الوطن و تنميته والارتقاء بشعبه .

هذا ما يفترض ان يكون ، وما هو كائن عند الشعوب التي تفهم ان الديمقراطية هي عملية بناء لا هدم ، وتعرف ايضا ان الواجب يسبق الحق ، وان الاختلاف في الرأي حالة ايجابية تحترم وتعزز . وأن القانون فوق الجميع ، ويخدم الجميع وليس مصالح فئة معينة . شعوب بنت الانسان وفق مبادئ العدل والمساواة وحرية الرأي والمعتقد . شعوب الوطن فيها للجميع و للمواطن حق ممارسة معتقداته واختيار مقدساته .

اما الديمقراطية المستوردة ، فعلى النقيض من ذلك ، فاعضاء مجلس المحافظة يمثلون الأحزاب والكتل ومصالحها وليس من انتخبوهم ، وبالتاكيد الوطن (العراق) آخر ما يفكرون به . الصراع اليومي بين اعضاء المجلس و المهاترات الدائرة فيه تعكس مستوى ونوعية المكلفين (المنتخبين) لتنفيذ اجندة الاحزاب والكتل السياسية ، والتي لم تعرض ولم تشر باية طريقة ممكنة الى اي برنامج بناء وتطوير للمحافظة خلال عقدين ونصف من الحكم . انها شريعة المحاصصة ، التي هدفها تقسيم العراق و تهديم بنيته التحتية ، و اعضاء مجلس المحافظة ساعين بجد دؤوب لتحقيق ذلك . تلك هي رؤيتهم لمستقبل العراق ، وتلك هي اهدافهم المعلنة وغير المعلنة .

الاسئلة التي حيرت الوطنيين ، ننتخب ام لا ؟ و من ننتخب ؟ وهل الاعمى الذي مسك شباك (الكاظم – السلطة) سيتركه بسهولة ؟ خاصة وانه استلذ بالحرام واستطعمه ولم يعد يرى غيره ؟ وهل تبنى الاوطان بالفساد و بتزوير الشهادات (العلمية) ؟ والى متى يبقى البعير على التل ؟

اليوم نتاج الامس ، والغد غرس اليوم

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بايفاد العديد من الخريجين لاكمال الدراسة في الخارج ، و معظمهم إن لم يكن جميعهم ، يعانون من مشكلة الفارق بين ما تعلموه سابقا وما يشاهدوه و يجب ان يتعلموه في جامعاتهم التي يدرسون فيها حاليا . ولعلهم لا يتحملون الا جزء يسيرا من المشكلة ، فهم نتاج نظام تعليمي تراجع كثيرا عن ما كان عليه في عقد السبعينات من القرن الماضي . ونظرة سريعة الى بعض من مجريات الاحداث التي ادت الى تخلف النظام التعليمي في العراق تساعد في استيعاب ما يعانيه المبتعثين للدراسة في الخارج . وارجو ان لا يفهم اني ضد هذا ، بل احس بمعاناتهم وأتألم لحال الكثيرين منهم .

فمشاكل المبتعثين الى الخارج تتمثل ، في تصوري ، في :-

- الضعف العلمي في التخصص ، العام و الدقيق ،

- تخلف المعرفة في التخصص عن ما وصل اليه في البلدان المتقدمة ،

- عدم تعودهم على القراءات الخارجية ، المجلات العلمية على وجه التحديد ، مما يؤدي الى ضعف القدرة لعرض موضوع بحث حديث ومتكامل يصلح لرسالة جامعية ،

- المنهج العلمي هو منهج تفكير واسلوب عمل ، وهذا ما لم يتعلموه عمليا ، حتى وان درسوه نظريا ، مما يعني غياب الخبرة في البحث العلمي ،

- احساسهم بالفارق قد يؤدي الى : النكوص ، او قبول التحدي ، او ايجاد سبيل غير اصولي للحصول على الشهادة الجامعية المطلوبة .

هذا في الجانب العلمي ، ناهيك عن الجوانب الاجتماعية و المادية الاخرى ، وفي جميع هذه هم نتاج (ضحايا) نظام تعليمي لم يؤهلهم علميا ومهنيا وحضاريا بالشكل المطلوب .

يمكن تلخيص اسباب تدني كفاءة النظام التعليمي في العراق بالاسباب الاتية ، فمن القرارات السياسية التي ادت سلبيا ما نحن عليه الان :-

- اقامة دورات تأهيل مكثفة لتخريج معلمي المدارس الابتدائية ،

- اعتماد الانتماء السياسي وسيلة للقبول في الجامعات ، والدراسات العليا على وجه التحديد ، سواء داخل البلد او الابتعاث للدراسة خارجه ،

- الغاء قرار اختبار حامل الشهادة من الجامعات الاجنبية باللغة التي كتب بها رسالته الجامعية عند عودته الى الوطن ، بعد فترة قصيرة من صدوره ،

- ايقاف النشر العلمي بسبب الحصار ،

- اعتماد النظام السنوي للدراسة في الجامعات ، وانهاء العمل بنظام المقررات و النظام الفصلي ،

- السماح للطلبة بالامتحان في جميع المواد التي لم تتحقق درجة النجاح بها بعد ان كان الطالب يعد راسبا في صفه اذا لم ينجح في ثلاث مواد ،

- منح الطلبة حق الامتحان لاكثر من محاولتين ، وحتى في الدراسات العليا ،

- السماح للطلبة المرقنة قيودهم الدراسية بالعودة لمقاعد الدراسة ،

- اعتماد نسب النجاح كاحد ابرز معايير تقييم التدريسيين ،

- استحداث جامعات في المحافظات مما ادى الى تكريس وتعميق أثر العلاقات الاجتماعية المحلية فيها دون تنوير وتطوير ذهنية الطلبة و توسيع افاقهم الحضارية ،

- توسيع قاعدة القبول في الجامعات بشكل ادى الى اكتضاض القاعات وبدون توفير الكثير من المستلزمات التعليمية .

رافق ذلك ، و رسخ جذور التراجع والتدني العلمي ، ما يلي :-

- اعتماد الملازم عوضا عن الكتاب المنهجي ، الذي كان يشكل ثقلا على التدريسي لاكمال المنهج بسبب كثرة المناسبات والعطل ،

- تخريج حملة شهادات عليا مارسوا التعليم الجامعي وحملوا على القابا علمية وصفهم الدكتور عبد الرزاق الهاشمي (وزير تعليم عالي سابق امام صدام حسين في ندوة متلفزة) بانهم ((نصف ردن)) ،

- بعد أن كانت الجامعة مركزا للتعلم وكسب الخبره اصبحت مكانا للتهرب من الخدمة العسكرية (الثمانينات)، ثم أضحت ميدانيا للحصول على شهادة (أولية وعليا) لأغراض الوجاهة و المنصب ،

- مجيء عمادات غير كفوءة علميا وتركيزها على الشكليات الرسمية دون العلم و سحبها صلاحيات رؤساء الاقسام العلمية ترسيخا للمركزية القاتلة ،

- بسبب الاوضاع المادية للتدريسيين في عقد التسعينات فقد اصبحت المحاضرات والاشراف على طلبة الدراسات العليا وسيلة رزق ومصدر صراع ، واستمر الحال بعد ذلك ،

- تدنى مستوى المحاضرات مع وجود دراسة مسائي ، وعدم توفر وقت للتدريسي للمتابعة والاطلاع على نتاجات الاخرين ،

- سيادة مبدأ النشر العلمي لأغراض التدرج في الالقاب (العلمية) ، وما لهذا من اثر سلبي في مستوى الابحاث و سياقات قبولها للنشر وتقيمها ،

- تزوير شهادات جامعية و كتب رسمية للترقيات العلمية لمن عمل او درس خارج العراق في عقد التسعينات وما بعده ،

- وبعد ما كان الطالب متمتعا بنظام تعليمي (هش – تجاه الطالب) في التسعينات ، وفي الالفية الثالثة ازداد ضعف التدريسي امام الطالب ، فقد غدى الاضعف والاقل حيلة. ففي التسعينات تدنت قيمة التدريسي لاسباب مادية وفي الالفية الثالة انهارت لاسباب امنية .

المشكلة الاخرى التي ستواجه المبتعثين حاليا ، بعد عودتهم الى الوطن سالمين باذن الله ، وبغض النظر عن مستوى وطبيعة ما اكتسبوه من علم ومعرفة وخبرة و حداثة ، انهم سيخضعون لمن يرون انهم دون مستواهم العلمي ولاسباب عديدة . وأنذاك تبدأ مشاكل اخرى على المسئولين التحسب لها .

فالمشكلة ليست آنية ، وانما هي كرة ثلج متدحرجة Snowball كبرت عبر السنين واصبحت عملية ايقاف هبوطها للوادي السحيق صعبة ، وهذا هو التحدي الحقيقي لبناء الوطن بعد ما اصابه من محن وكوارث ، في التعليم على وجه التحديد .

عندما يكون الموت رحمة

رغم ان الموت متوقع في اي زمان ومكان ، إلا أننا نتألم كثيرا عندما نفقد شخصا عزيزا فجأة وبدون سابق انذار ، او حتى عندما نتوقع حدوث ذلك في زمن قريب . وهل يمكن أن لا نحزن عندما نتوقع ذلك ؟ ام ان ” موت الفجأة ” يهزنا من الاعماق ويصحينا لنعيد النظر في حقائق كنا نعرفها ولكن نتغافل عنها بدون وعي ؟ وهل مثل هذا “الفقدان المؤلم” هو رحمة من رب العالمين ؟ للمفقود ؟ ولذويه ؟ ام للاثنين ؟

اعرض في هذا المقال حالتين عشتهما مع اثنين لهما مكانة خاصة في حياتي ، زميلي واخي المرحوم الدكتور ابراهيم حسون القصاب ، وزوجتي ورفيقة حياتي رجاء ابراهيم محمد . ورغم المي الشديد والعميق لفقدانهما ، إلا أني حمدت ربي على انهما لم يصلا الى ارذل العمر ويكونا عبئا على احد ، بقيا عزيزين مكرمين حتى آخر لحظة في حياتهما .

المرحوم القصاب

في احدى زياراتي للموصل ولقائي المعتاد مع صديقي العزيزين ، المرحومين باذن الله ، الدكتور ابراهيم القصاب و صلاح حميد الجنابي ، لاحظت ان ابراهيم بحاجة الى من يسنده عند المشي . وقد احزنني وضعه هذا وقلقت عليه كثيرا متحسبا عملية عبور شوارع المجموعة الثقافية المزدحمة بالسيارات والمارة . ودعوت الباري ان يحفظه وينجيه من حوادث المرور ومن كل مكروه .

وعند حضوري مؤتمر في جامعة دهوك ، اتفقت مع د. صلاح ان يأتي ومعه د. ابراهيم الى دهوك كي نستمتع باجواء اللقاء مع بعض وما يوفره المؤتمر من صحبة و حوارات فكرية . وفي اليوم المتفق عليه لحضورهما الى دهوك ، واثناء احدى الجلسات اعلمني د. فواز بخبر دخول (عجي – بعمر 14 سنة) على د. ابراهيم واطلاق النار عليه وهو نائم في سريره . لم استوعب الحال وبقيت احاول الاتصال بدكتور صلاح ود. علي العزاوي وغيرهم من جامعة الموصل . وتاكد الخبر المرير . وحسب علمي ان ابن د. ابراهيم قد اختطف مرة واعادوه في نفس اليوم اكراما لابيه . وقد تأثرت عائلة المرحوم جدا وانتقلت للسكن في تلكيف طلبا للامان بعد الحادث مباشرة .

السؤال الذي لم احظ بجواب له لماذا اغتيل ابراهيم ؟ ولكني ايقنت ان رب العالمين احبه لاخلاقه العالية وعلميته (موضوعيته) الراقية و لم يتركه عبئا على احد و انهى حياته والجميع يعرف انه بريء من اية صفة تبيح اغتياله من اية جهة متطرفة (اذا كان هذا مبررا) . لقد مات شهيدا ، باذن الله . اسكنه الله فسيح جنانه وغفر له . إنها ميتة الرحمة ، ابكت الجميع عليه ، وترحمت له . كان عالما فاضلا ، وصديقا وفيا ، وانسانا نبيلا . كان مميزا في كل شيء.

زوجتي العزيزة

لم نتزوج عن علاقة حب ، وانما بطريقة تقليدية جدا ، ولكن ، والاهم ، لم نعش مع بعض تقليديا ، بدء من الغاء حفلة الزفاف وما يرافقها وانتهاء بالوفاة . لم نعمل حفاة زفاف بل سافرنا نهارا الى السليمانية مع صديق بسيارته . لقد كنا اصدقاء ، نتبادل الاراء ونحترمها مهما اختلفنا ، وكذلك المشاعر والاحاسيس . كان بيننا الود الذي اراه اعمق اثرا من الحب واكثر ديمومة . عشنا مع بعض ظروفا صعبة جدا واخرى جميلة جدا جدا ، وتجاوزنا جميع الصعاب بالتفاهم والاتفاق على ان الاسرة ومستقبلها فوق كل شيء .

كنا في ذكرى زواجنا نستعيد شريط السنة السابقة ونتعاتب و نقيم ما عشناه من ظروف ومشاكل وصعاب ونستذكر اللحظات الجميلة التي مررنا بها . كان مؤتمرا اسريا سنويا تقريبا ، جلسة تقييم وتقويم ورسم مسار لاسرة تريد ان تعيش بسلام ومحبة و وئام . كنا نصطنع الالعاب والمناسبات لنعيش مع بعض ولبعض بسياقات غير تقليدية . استحدثنا نشاطات تحرك الجو العاطفي وتزيد من تقاربنا مع بعض .

كان استراتيجنا ان نكون مع بعض مهما عصفت الظروف و استجدت متغيرات جديدة وتلاعبت المغريات بنا . وعلى الرغم من التباين في المستوى التعليمي ، إلا أن رؤيتنا لحياتنا ومستقبلنا كانت مشتركة و واضحة لكلينا ، وهذا ما جعل تحقيق الاهداف ممكنا .

تنقلنا في السكن من بعقوبة الى : نيوكاسل ابون تاين ، البصره ، ابرستوث ، تكريت ، كويسنجق ، اربيل . وزرنا العديد من الدول مع بعض : فرنسا ، ايطاليا ، يوغوسلافيا ، بلغاريا ، تركيا ، روسيا ، السعودية . وتجولنا في ويلز شمالا و وسطا و جنوبا . كما عشنا فترات كنت فيها على غير اصطلاح مع اهلها ، وأخرى هي ليست على مرام اهلي ، ولم يؤثر هذا على علاقتنا ببعض ، بقي الهدف : اسرة متفاهمة وسعيدة .

وقريب نهاية التسعينات كانت اصابتها الاولى بورم خبيث في الثدي ، وتمت المعالجة بالعملية الجراحية و الكيميائي . وجاءت الاصابة الثانية في الثدي الاخر في عام 2014 ، وايضا تمت المعالجة الجراحية والكيميائية و الذري ، والمتابعة الدورية . وخلال فترة العلاج الكيميائي وما بعدها ، وكنت قد تقاعدت وانتهى عملي في الشركة لانتهاء المشروع ، وبهذا تفرغت (100%) لها . وعدنا من اربيل الى بعقوبة للعلاج الذري في بغداد وذلك يوم 28 \ 12 \ 2014 . وفي يوم 28\12\2015 احتفلنا مرور سنة على بقائنا مع بعض على مدار الساعة وبدون ابنائنا (يدرسون في الخارج) وفي حالة آخر انسجام ومحبة وتعاون في كل صغيرة وكبيرة من مهام البيت الى الوظائف الزوجية . جاءت هذه الحالة ثمرة سنوات العشرة الطيبة والود والتفاهم . حلمنا بسفرتين سنويا ، واحدة للعمرة والثانية للسياحة . وجمعنا افلاما عن السياحة في اماكن خططنا لزيارتها : برشلونة ، جزر الكناري ، ماليزيا ، اندونيسيا و غيرها . واشتركنا في مشروع منتجع يالوفا المعدني في تركيا (اسبوعين سنويا) .

في هذه المرحلة ، عشنا بيئة افتراضية صنعناها لانفسنا ، فمن الانترنيت سحبنا افلاما عديدة : دينية ، سياحية ، ترويحية ، سينمائية ، مسلسلات كنا نتابعها في انكلترا ، وغيرها . و وضعنا جدولا يوميا لمشاهدتها : بعد صلاة العصر محاضرة دينية ، بعد صلاة المغرب فلم عن السياحة في بلد ما او مدينة معينة ، وبعد العشاء مسرحية او مسلسل قديم ، وهكذا .

وفي العبادة والتقرب الى رب العباد ، كنا نصوم ايام الليالي البيض ، و نستيقض قبل نصف ساعة (او اكثر) من موعد صلاة الفجر للتهجد ، ونصلي صلاة الضحى . وكنا نربط الحاسبة بشاشة التفاز للافادة من برنامج ” آيات ” القرآن الكريم في الصلاة ، حيث كنا نختم القرآن بالصلاة إضافة الى ختمة القراءة الاعتيادية . وكانت كريمة معطاء للفقراء ومن تعرف من المحتاجين . وكانت قليلة الكلام ، لا تغتاب ولا تذكر احد بسوء .

وشجعتني كثيرا عندما فكرت بلقاءات دورية مع اخواتي ، كل مرة في بيت احدنا ، كما حثتني على النشر عبر الانترنيت لنتاجاتي العلمية لتكون صدقة جارية . وناقشنا بعمق وموضوعية ماذا لو مات احدنا قبل الاخر ، ماذا يعمل الثاني ؟ واتفقنا ان مجالس الفاتحة يهان بها القرآن الكريم لعدم الاصغاء الى قراءته ، ولا ينتفع منها المتوفي . عوضا عن ذلك الافضل التبرع بكلفة مجلس الفاتحة الى الفقراء او الجامع . و تحفيزا للصدقة الجارية للمتوفي يتم تبني يتيم باسمه لسنة على الاقل ، والطلب من ابنائنا إهداء ختمة قرآن له مرة في السنة كحد ادنى .

كانت تعاني من ارتفاع شبه دائم في ضغط الدم ، وفي الايام الاخيرة كانت تشكو من (اكو شيء في راسي ، ما اعرف شنو) ، وكنا نوعزه الى ارتفاع الضغط وتاخذ العلاج اضافة الى الإكثار من السوائل و الليمون . ولكن بدأت حركتها تتباطأ قليلا ، و تصيبها حالات خفيفة من الشرود الذهني .

وفي مساء يوم الجمعة الموافق 29\1\2016 ، وبعد حديث مطول ، صوت وصورة ، مع معد وعائلته وشمم (في روسيا) قبيل صلاة العشاء استراحت قليلا وطأطأت رأسها وكأنها تفكر في شيء يشغلها ، بعد ذلك قامت للوضوء ، وبعد برهة سمعت (صيحة غريبة) وصوت ارتطام على الارض . قمت فوجدتها على وجهها الذي انتفخ واصبح احمرا جدا وكل شيء في وجهها يدل على وجود دم من عينها الى فمها ، كانت في غيبوبة كاملة .

طلبت من اخي وصديقي وجاري الحاج اسماعيل ذياب (ابو وسام) المجيء ومعه امرأة ، فجاء ومعه زوجة ابنه وابنها محمد . ونقلنا رجاء الى المشفى . اتصلت باخي وصديقي الدكتور فائق فاضل السامرائي وطلبت منه ان يتصل احد ابنائه باطباء المشفى للاهتمام برجاء ، فجاء هو ومعه ابنه الطبيب سامح ، الذي لم يترك شيئا يمكن عمله الا وقام به من استدعاء اطباء من المقيمين والمختصين (الصدر و الجملة العصبية) .

وكنت قد اخذت معي (الاي باد) وبمجرد ان وضعت رجاء في سرير في المشفى شغلت القرآن الكريم بصوت هادئ و وضعت الجهاز جنب رأسها ، إيمانا مني بان ذلك يفيد المغمى عليه . وبعد الفحوصات المختلفة واعطاء الابر بالوريد اتفق الاطباء على اخذ صورة للرأس (المفراس) واوضحت الصورة وجود ورم ادى الى تزحيف المخ عن مكانه ، اضافة الى شريطي دم واحد في الاعلى والثاني في الاسفل . ايقنت حينها ان المطلوب الان الدعاء باللطف بالقضاء . وكان ذلك وبتكرار ممل قرب رجاء فاحسست بتحسن في وضعها واستقراره ، و وصل الامر وكأنها مستلقية تغط بنوم عميق . بعد حين (كحت) رجاء كحتين خفيفتين ، تبعتها ثالثة قوية ، وبدأت اجهزة مراقبة القلب والتنفس بالاضطراب ثم السكون .

الحمد لله على كل شيء ، الحمد لله انها أنجبت لي ورعت ثلاث ابناء ، الحمد لله انها اسعدتني و وقفت معي في الكثير من الشدائد والازمات ، الحمد لله انها لم تبقى في الغيبوبة طويلا ، الحمد لله ان الورم في الدماغ لم يؤثر على سلوكها ، الحمد لله على كل شيء . اليست هذه رحمة كبيرة من رب العالمين بها وبي ؟

ومن رحمته عز وجل بي ان سافرت لأداء العمرة يوم 4\2 ، (بعد خمسة ايام من وفاتها) وهو يوم ذكرى زواجنا ، فانشغلت بمراسيم العمرة واداء مناسكها ، واديت عمرة لها ايضا . الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، الحمد لله عدد ما كان وعدد ما يكون من مخلوقات وكائنات تسبح بحمده وتقدس سره .

المغزى

1- الموت رحمة لا نستوعبها الا إذا تجردنا من العواطف ونظرنا له كحل للكثير من المؤذيات المتوقعة وغير المتوقعة للمتوفي ولذويه لم يرد الباري عز وجل ان نتعرض لها .

2- حسن الخاتمة ، ممكن ان يأخذ صيغا كثيرة ، فرجاء كانت تتوظأ ، ومتحضرة لأداء العمرة ، وانهت ختمة قرآن قبيل ايام قليلة . وكانت من المستمرات المتواصلات من سنين على قيام الليل و صوم النوافل وبدون انقطاع .

3- إن الايمان بالله ، وبالقضاء والقدر ، و القناعة بان كل ما يأتي من الخالق هو في صالح المخلوق ، أدرك ذلك ام لا ، وهو العلاج الشافي لما نعانيه من ارهاصات وقلق وحيرة.

4- ما يفعله الانسان يتلقى جزاءه ، خيرا او شرا ، في حياته قبل مماته ، وما يزرعه يحصده وفي الوقت الذي حدده رب العباد . فما يحدث اليوم هو حصاد ما تمت زراعته سابقا ، فلنراجع انفسنا ونربط بين الماضي والحاضر وبتجرد .

5- الاعراض التي عانت منها رجاء (في الرأس) ولم نهتم بها ، مع شديد الأسف ، وكان من الضروري الانتباه اليها ، وهذا من اسباب كتابتي لهذا المقال . الانتباه الى المؤشرات الصحية والانذارات المبكرة دون اهمالها . فمعظم التحاليل كان التركيز فيها على الصدر والبطن ، ولم يكن الرأس في الحسبان .

الاستراتيج البحثي : أسس ومنهج عمل

لا يحدث التطور عفويا ، ولا يأتي عن طريق الصدفة ، فحتى صدفة سقوط التفاحة سبقه ورافقه تفكير في حركة الاشياء للاسفل دوما و كيفية تفسيره . والعمل الجامعي لا يوفر فرصا ذهبية للتقدم العلمي والتطور المهني ما لم تتفاعل فيه روابط البحث العلمي ونشاطاته مع مفردات مواد المنهج التدريسي . يعرض المقال وجهة نظر شخصية في سبيل ارتقاء حامل الشهادة الجامعية العليا في سلم العلم وأداء الواجبات المهنية . اقدمها للحوار والنقاش الهادف ، و خدمة للجامعيين الشباب ، وعسى ان تفيد في تقليل الكم الهائل من حملة (الشهادات العليا) ممن يدور في دوامة الفراغ الهابطة .

التقدم هو حركة محددة الاتجاه ، حيثما يوجد هدف يتطلب تحقيقه او الوصول اليه . ومن الضروري ان يكون هناك سبيل محدد ، او اكثر ، للوصول وتحقيق المرام . وفي العمل الجامعي هناك طرق عديدة : منها التقليدي الذي يتبعه المعظم ، وطريق ملتوي يعتمده البعض لتحقيق اهدافا شخصية على حساب المستوى العلمي والقيم الجامعية والاخلاقية . وهناك طريق رصين يحقق الاهداف العامة اولا ويخدم العلم والمجتمع في وقت واحد ثانيا ، ومن خلال ذلك تجنى المقاصد الشخصية كنتيجة منطقية ثالثا . المقال معني بالطريق الرصين وهو يتطلب جهدا استثنائيا و عزيمة وارادة صلبة .

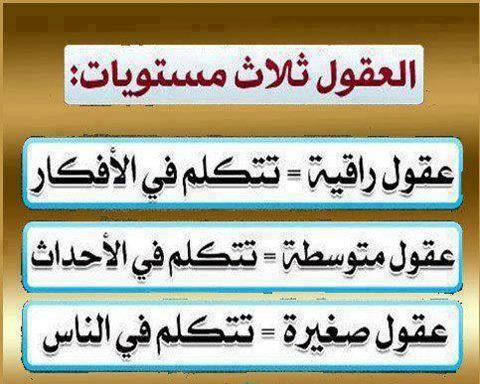

ففي الجامعة ثلاثة مستويات من حملة الشهادات العليا : مستوى الكم (البعض يسميهم القطيع) ، ومستوى المزايدين و مرتقي السلم الاداري – السياسي لتحقيق تميز في المجتمع ، ومستوى القلة من العلماء المثابرين ، و محاولات تحجيمهم و تهميشهم قائمة على قدم وساق وعلى مدار الساعة . ولا غرابة في ذلك ، فتلك هي سنة الحياة ، الصراع بين الخير والشر ، وهي قائمة في جميع مفاصل المجتمع وليس للمستوى التعليمي اثر في ذلك عدا زيادة حدته وتغليفه بمسميات واجراءات براقة خداعة .

ليكن واضحا ، من البدء ، ان الهدف المقصود هنا هو الارتقاء بالمستوى العلمي في الجانب النظري (العلم بالشئ هو ادراك لكنهه و مظهره) ، والتعمق به تحليلا ودراية به ، و التمكن منه منهجا واسلوبا وتطبيقا . وبهذا ، يستدل على ان التقدم العلمي للجامعي يستند على ثلاثة اركان أساسية هي :-

– الجانب النظري : الفكري ، فلسفة العلم ، فلسفة الاختصاص ، نظريات الاختصاص

– الجانب التحليلي : طرائق التحليل واساليبه الكمية و النوعية والنماذج والتجسيمات

– الجانب المنهجي : العملي التطبيقي وليس الشكلي

على الرغم من ان التربويين (مع احتراماتي لهم) يركزون كثيرا على الشكليات ويتعبدون في محرابها ، الا ان البعض منها ، عندما يطبق بشكل علمي سليم فانه يؤدي الغرض ويحقق نتائج باهرة . فخطة الدرس ، على سبيل المثال لا الحصر ، عندما تنظم قبل الدرس وليس بعده ، و تعد بشكل علمي هادف فانها تحقق نتائجا مذهلة . فالخطة فيها مجموعة اهداف معرفية و اساليب اجرائية للوصول الى الهدف . إنها خريطة الطريق ، يعتمدها المدرس بثقة واطمئنان ، ويتبعه الطلبة بسلاسة وتواصل ليصلوا الى الهدف في الوقت المناسب و باستيعاب مشترك للموضوع . انها منهج تفكير وعمل ، انها خطة هدفها تقدم الطلبة في سلم المعرفة ، ونجاح المدرس في مهنته ومسعاه .

والان ، هل لديك خطة محددة بزمن و فيها اهداف استراتيجية واخرى مرحلية تفصيلية ، و تضم اساليبا و اجراءات تنفيذية توصلك الى المستوى العلمي الذي تطمح ان تكون عليه ؟ اذا لم يكن لديك هذا ، او لم تتضح لديك الصورة بعد ، فناقش مع نفسك ، واجب بصراحة عن الاسئلة الاتية :-

– هل تكتب بحثا لغرض التدرج في سلم الترقيات (العلمية) ؟ اذا كانت الاجابة بنعم فانت ضمن المجموعة ، الذين لا يستطيعون قيادة أنفسهم ، والخوف من الانفصال عن (القطيع) . أذا كنت هكذا ، فانت بدون تمييز ذاتي .

– هل تكتب بحثا مستغلا غيرك ؟ حينها تكون ضمن فئة الكسب الحرام ، والالقاب العلمية الفارغة المحتوى ، و صعودك ممكن ، و هبوطك حتمي ولكن بشكل مخزي ، لأنك تبني هيكلا خاويا هشا لتقف على رأسه وتكون فوق الجميع (كما تتصور وتتخيل) .

– هل تريد ان تكون انت كما انت بما تتميز به عن غيرك من مقدرة ومعرفة وعلم و خبرة ؟

– هل تريد ان تبني مستقبلك العلمي والمهني بتطوير خبرتك البحثية ؟

اذا كانت الاجابة بنعم عن السؤالين الاخيرين ، فانت امام طريق وعر ، يتطلب عزيمة لا تلين و صبرا جميلا ، وتحملا للمشاق و لتعليقات الفاشلين ومواقفهم السلبية والعدائية . هل انت مستعد لذلك ؟ اذن اعزم وتوكل على من يسهل درب العلم وطلبه ويجعل سالكه في مصاف المجاهدين في سبيله (بالتأكيد ليس جهاد ادعياء الدين الطائفيين المتطرفين) .

أشير آنفا الى الاركان الثلاث للتقدم العلمي ، وسيتم توضيح مفردات الخطة على اساسها . قد تكون الخطة صعبة و واسعة وعميقة في الوقت نفسه ، وانت غير مجبر عليها ، ولكن ان تبدأ ببعض من مفرداتها و تنتقي منها لاحقا المزيد خير لك من ان تبقى جالسا تحلم بالتقدم الذي لا يتحقق إلا بعصى سحرية او إتباع وسائل ملتوية . فطريق الحق صعب دوما وهذا ما يجعله جهادا للنفس في سبيل مرضاة الله عز وجل .

الركن الاول : الاساس الفكري ،

العلم تأمل ، ومنهج فكري ، و تبصر في الحياة وفي الكون ، وبدون ذلك فان الاجراءات الشكلية التي تمارس باسم العلم والبحث العلمي هي في الواقع دوران في حلقة مفرغة لا طائل منها غير البقاء في المكان نفسه (فكريا) . فالمنظور نفسه ، والاجراءات ذاتها ، فكيف يتأتى التقدم والانتقال الى موقع علمي آخر ؟

ولتحقيق النقلة النوعية ، وتوسيع دائرة الحركة وجعلها لولبية متسعة الحلقات تبدأ بحلقة صغيرة تكبر مع كل حركة تتسع لتضم مجالا اوسع و تاخذ منظورا آخر ، و تضيف للفكر الجديد ، وتحدّث القديم منه ، لابد من :-

1- الاطلاع المستمر على الجديد في الفكر العلمي ، الاختصاص على وجه التحديد . والفكر العلمي يختلف كليا عن تاريخ الفكر ويتجاوزه ، فهو متجدد دوما مع كل ابتكار علمي وظهور نظريات في الاختصاص و في العلوم الاخرى ، ومع استحداث لتقنيات جديدة تستخدم لاغراض جمع المعلومات ونشرها و تحليلها وعرضها . ومن لا يرتوي من نهر المعرفة المتجدد يبقى ريقه جافا ، وصوته غير مسموع .

والجديد في الاختصاص يتم عرضه سنويا في كتب و مجلات علمية متخصصة ، فعلى سبيل المثال لا الحصر ، نجد في الجغرافيا عنوانات مثل : Progress in Geography , Progress in Human Geography , Progress in Physical Geography ، وفي الموضوعات التي تناقش في المؤتمرات الدولية التخصصية الدورية . فالاطاع على الموضوعات المناقشة و المقترحات والتوصيات الناجمة عنها تؤشر مسار تقدم الاختصاص وحركته .

2 – النافذة الاخرى للاطلاع على الجديد في الاختصاص ، هي الشبكة الدولية (الانترنيت) و صفحات الاقسام العلمية والمواد الدراسية و الموضوعات البحثية التي تنجز من قبل الملاك التدريسي – البحثي ومن خلال مشاريع الدراسات العليا .

3 – وبما أن العلم قد اصبح للحياة ، وارتبط بما يجري على سطح الكرة الارضية ، التي اضحى قرية صغيرة تشترك في المشاكل البيئية و الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، فان الاطلاع على التوجهات العالمية لدراسة هذه المشاكل وسبل معالجتها امر لا مناص منه ، ويتم ذلك من خلال متابعة المؤتمرات الدولية التي تنظمها منظمة الامم المتحدة لتحديد الاهداف الاستراتيجية و الموضوعات التي على الدول والشعوب الانتباه اليها ومعالجتها بمنظور عالمي متكامل . فالعولمة قد اضافت للعلوم اهدافا جديدة ، وميادين بحثية لم يكن التفكير فيها مطروقا ولا العمل فيها ميسورا .

4 – وقبل هذا وذاك ، وبعده لابد من ربط البحث العلمي بحاجة المجتمع ودراسة مشاكله ، و تنوير الفكر التخصصي النظري واختباره بمعطيات الواقع . وبما أن الواقع متحرك ، ونجهل غالبا كنهه و طبيعة حركته ، فجوهري ان ترتبط المعرفة العلمية بالواقع اكثر من النظريات التي عفى الزمان على البعض منها وأن تبنى الخبرة البحثية عمليا بهذا الواقع لتخدمه و تتطور من خلال ذلك .

5 – الاطلاع على الجديد من نشريات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ، والجهاز المركزي للاحصاء على وجه التحديد . فمن خلالها يمكن التعرف على توجهاتها و ما يمكن الافادة منه ليكون مادة للبحث والتقصي . وارتباط هذه المؤسسات و المنظمات بنظيراتها في دول العالم الاخرى ، وما تعالجه وتعاني منه من مشكلات يضيف مساحة شاسعة لدائرة التفكير وموادا ثرة للتعاون البحثي الهادف خدمة المجتمع و تحقيق تقدمه . فالباحثون من خارج هذه المؤسسات والمنظمات يشكلون جيشا فكريا منوع التخصصات والخبر والرؤى يضيف للمسئولين الكثير في الوقت الذي ينتفع من نتائج جهدهم المنشور رسميا . وبتعاون الجميع طوعا لخدمة المجتمع تختصر المدد ويتحقق التقدم العلمي والاجتماعي في وقت واحد .

الركن الثاني : التقنيات التحليلية ،

مع تقدم العلوم و الاشتراك في التقنيات المختلفة : جمع معلومات ، تحليل كمي ، نوعي ، نمذجة ، تجسيد و تجسيم ، تصور سيناريوهات ، وغيرها من قواعد بيانات مكانية و موضوعية فان الباحث العلمي امام خيارات واسعة ، ولكنها ليست مطلقة . اي ان طبيعة الموضوع و نوعية البيانات هي التي تحدد طريقة المعالجة لتحقيق هدف البحث .

ويعني هذا ان الاطلاع على الطريقة المقصودة و التمكن منها قبيل استخدامها امر لا مناص منه فعلى الباحث ان يعد العدة لذلك . مقترحي ان تتصور بان عليك تقديم محاضرة عن التقنية التي تريد استخدامها ، وبهذا تجمع معلومات وتنظمها و تطبقها فرضيا قبل استخدامها في البحث . و ان تنوع الطرائق التي تستخدمها ، اي ان لا تعتمد الطريقة ذاتها مع كل بحث ، فكلما تنوعت ادوات التحليل التي تتمكن منها كلما اتسعت مساحة حركتك و بالتالي تقدمك العلمي و تعمقت خبرتك البحثية وتنوعت .

وحتى في حال الافادة ممن لديه خبرة في التحليل فالقرار لك في اختيار الطريقة وتفسير النتائج ، فالبحث يحمل اسمك و بصماتك ، وهو ارثك الفكري ، والصدقة الجارية لك بعد عمر طويل باذن الله . ولكن تذكر ، ان الصدقة الجارية هي فقط من المال الحلال بالكامل . فلا تبخس حقوق الاخرين و دورهم في انجاز النشاط الفكري الذي يحمل اسمك .

ومن الضروري عند الاطلاع على كتابات الاخرين ذات الصلة التعرف عن قرب على طرائق التحليل المستخدمة و كيفية عرض النتائج وتفسيرها و استخلاص الاستنتاجات منها . والاهم من هذا نقد ذلك ، تبيان الايجابيات والسلبيات وتقييم العمل اجمالا . مثل هذه الممارسات النقدية تفيد في تعميق المعرفة و اكتساب خبرة في التقييم ، وبالتالي الافادة من الايجابيات و تجنب السلبيات .

الركن الثالث : منهجية العمل ،

يرتبط منهج البحث و منحاه approach بالهدف من انجازه ، فالبيانات نفسها يمكن استخدامها وتحليلها باكثر من طريقة وبمناهج منوعة لتؤدي اغراضا مختلفة . وكل هذا مرهون بفكر الباحث ومنظوره الى موضوع مشكلة البحث . فبيانات الفقر تعالج طبقا للخلفية السياسية (الايديولوجية) و الاختصاص (اجتماع ، اقتصاد ، سياسة ، جغرافيا) للباحث لتعرض وجهات نظر مختلفة للمشكلة ذاتها معتمدة البيانات نفسها .

إن الاطلاع على موضوعات المؤتمرات العالمية (تخصصية ، ومنظمات دولية) يساعد في اختيار الموضوعات والاتجاه الاحدث وتقديم الافضل مقارنة مع الاقران ، و الشعور بالتقدم المحرز نتيجة ذلك . فاهداف الالفية الثالثة و التهيؤ لمؤتمر 2015 و مطالب المنظمات الدولية للتركيز على موضوعات : حقوق الانسان ، التنمية المستدامة ، الصحة الانجابية ، الهبة الديموغرافية ، الشباب ، الجندر ، تلاقح الحضارات وتكاملها ، المناطق الهشة ، التغيرات المناخية ، التنوع الحيوي ، والمخاطر البيئية وغيرها ، جميعها تمثل موضوعات للكتابة و يمكن ربط الموضوعات البحثية الاخرى بها لتكون بمنحاها (اتجاهها وترتبط باهدافها) . وبذلك تتحق الحركة المتوازية للبحث العلمي مع حركة المجتمع العلمي الدولي واتجاهه .

كذا الامر عند الاطلاع على مشاكل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ، وذلك بتكييف موضوعات البحث و منهجيته للربط بين الجانبين الاكاديمي و المهني (للمؤسسة) . وبتحقيق ذلك يكون للبحث العلمي قيمة عملية و تزداد اهميته عند الاخرين ، و يرتقي الباحث في سلم المعرفة والخبرة في مجتمع الاكاديميين .

الاستراتيج البحثي الشخصي ،

التقدم العلمي يبدأ شخصيا ، و باتساع تأثيره يتحول الى موجة اجتماعية ، وبتكرار حدوث الموجات و انتشارها وتغطيتها لمساحة واسعة حينها يحدث التقدم العلمي . وما نحتاجه لتحقيق التقدم العلمي هو فسح مجال لمن يمكن ان يوقد نار المعرفة في شباب المجتمع ، و تحجيم دور اولئك ادعياء العلم و سدنة بابه من حملة الالقاب دون جدارة وكفاءة .

ومن اجل ان تحقق التقدم العلمي لشخصك ، واختصاصك ، و البلد ، اقترح الاتي :-

1- كتابة بحث علمي رصين واحد سنويا ، فيه الجديد : موضوع او تقنية او منحى

2- بالنسبة للباحثين المنتسبين الى المراكز والوحدات البحثية ، المشاركة في :-

أ- مؤتمر تعقده الجامعة التي تنتمي اليها ، لدعم الجامعة و التعريف بقدراتك

ب- مؤتمر خارج المحافظة التي انت بها ، للتعريف بجامعتك وبمستواك العلمي

ج- مؤتمر خارج القطر ، للتعرف على نتائج الاخرين من بلدان اخرى و التعريف

بجامعتك و بلدك وبامكاناتك الذاتية .

3- اختيار موضوع عام رئيس لكتابة سلسلة ابحاث فيه مكملة لبعضها البعض ، معالجة الموضوع من زوايا متباينة ، مغطية معطيات مختلفة منه ، مما يعطيك فرصة للتمكن منه والتعمق به و التخصص فيه . ويمكن الانتقال بين الموضوعات المختلفة ، دوريا ، خاصة عندما تكون ذات ارتباط ببعضها البعض .

4- اعتماد طرائق تحليلة مختلفة مع الابحاث دون التركيز على طريقة يتيمة واحدة .

5- العلوم متداخلة الموضوعات والتقنيات ، وعند الكتابة في موضوع يهتم به اختصاص آخر فمن الجوهري الاطلاع على كتابات ذلك الاختصاص ونظرياته ذات العلاقة والافادة منها .

6- نقدك انت لما تكتبه وذلك بتقمص شخصية ترى ان ما تكتبه سيخضع الى تقيمها ونقدها ، أي اتباع طريقة قبعات التفكير الست (الملونة : البيضاء ، الحمراء ، السوداء ، الصفراء ، الخضراء ، والزرقاء) . يساعدك ذلك في تجنب الهفوات ، و توضيح وجهة نظرك وافكارك بشكل افضل . أي أن تكتب ليقرأ من قبل الاخرين ويفهم من قبلهم بيسر ، فانت لا تكتب لنفسك ، بل للتعريف بامكاناتك و افكارك و خبرتك العلمية .

6- اشترك في كل دورة تدريبية تشعر ان فيها فائدة لك ، سواء اكانت مجانا او مقابل مال ، فمهما كانت كلفتها المادية فان الفائدة العلمية والمعنوية منها تفوق ذلك بكثير . وسواء اكانت المشاركة عبر النت (اون لاين) ام بحضور جلساتها . وركز على الدورات التي تقدم من جهات رسمية معروفة ، ومن الجوهري تطبيق كل ما تعلمته منها . وفي حال صعوبة ذلك لاسباب خارج ارادتك ، فاعتمد ما تعلمته في دورات انت تقيمها لغيرك .

7- لتكن الابحاث التي تكتبها هادفة ارتقاءك العلمي و تعميق الخبرة البحثية و توسيع لدائرة المعرفة . بمعنى ان يكون الكسب العلمي هو الهدف وليس الوجاهة وما يتعلق بالالقاب من امتيازات . فالامتياز الحقيقي والدائم هو المستوى العلمي الذي تحققه وترتقي اليه بجهدك وامكاناتك . فاي موقع تصل اليه حينها تكون أهلا له ، و مؤهلا للارتقاء لما هو اعلى منه .

ابني شخصيتك العلمية بيدك وبالاعتماد على نفسك مستفيدا من المتوفر في بيئتك من امكانات ، وتذكر ان الرياضي الذي يعتمد المنشطات يحقق (النجاح الكاذب) ولكنه سريع الزوال . فاعمد الى النجاح الدائم ، و الامتلاء الفكري و المعرفي والخبرة المناسبة للموقع الذي تحتله . واترك بعدك نتاجا رصينا يكون لك صدقة جارية عن حق و جدارة ، وبهذا تكون قد خدمت نفسك و اختصاصك و بلدك . والله ولي التوفيق .

الحضارات الفرعیة : تفاعل أم صراع

في خضم الحیاة الیومیة ، وبدون بعد نظر فلسفي تختلط الأوراق و المفاھیم ،

و لكن بعد تمحص بسیط یجد المرء أن الأمور أوضح مما كان یتوقع أو یتصور . فالعامة تطلق

(وحتى الكثیر من المثقفین أو أدعیاء الثقافة من المتعلمین) العنان لألسنتھم في ردود أفعال لاعنة

غیاب العدالة و القیم و سیادة اللاموضوعیة و تسف في السب والطعن . فھل ھناك علاقة بین

ھذه المفاھیم ؟ وأیھا سبب و أیھا نتیجة ؟ وھل تشكل مع بعضھا نظاما اجتماعیا معینا ؟ ھل

تشكل حضارة من نوع ما ؟ أم تعكس مستوى حضاري معین ؟ وھل ھي حلقیة العلاقة (تنتھي

من حیث تبدأ) ؟ و ما اتجاه ھذه الحلقیة (الرقي بالقیم أم تداعیھا و تدني معاییرھا) ؟ ھذا ما

یحاول ھذا المقال فتح باب حوار (ثقافي حولھ

في البدء ، لنتفق جدلا ان الحضارات الانسانیة الرئیسة (الزراعیة ، الصناعیة ،

الخدمیة) ھي من نتاج تفاعل ثلاث عناصر جوھریة ھي : الاساس الاقتصادي وتقنیاتھ ، تقنیة

المواصلات والاتصالات ، والفكر السیاسي واسلوب عملھ . وان ھذه الحضارات مرت و تمر

بمراحل ، وان تقسیم العمل كان و ما زال العمود الفقري في جمیعھا ، وانھ یزداد تنوعا وعمقا

مع الزمن . وأن ھذه الحضارات تكمل بعض ، ولا توجد اي منھا بدون تمثیل نسبي للاخریات .

وأیضا لنتفق على ان القیم السائدة ھي من نتاج صراع المجامیع الاجتماعیة -الاقتصادیة – العرقیة – الدینیة ضمن الحضارة الام لتشكل حضارات (ثقافات) فرعیة خاصة بھا ، ولھذا فان القیم موجودة في كل زمان و مكان ، و لكل مھنة امتھنھا الانسان عبر العصور قیمھا الخاصة بھا ، ولكل مجموعة اجتماعیة ( أو اي كانت طبیعتھا) قیمھا الذاتیة التي تصیغھا لتبرر مواقفھا وسلوكیاتھا . وبالمنظور العملي فان قیم المجموعة تعكس (حضارتھا ، وبالمحصلة النھائیة نجد ان القیم نسبیة بدرجة كبیرة جدا ومتباینة تباین المجامیع العاملة على سطح الارض ومستویاتھا الحضاریة .

وطوال تاریخ البشریة ، كان و مازال الصراع بین مسارین للقیم : مادي و غیر مادي،

وما ظھور المصلحین الاجتماعیین عبر التاریخ الا كرد فعل لابتعاد القیم عن (جادة الصواب)

وبانحراف نحو المادیة (النفعیة الطبقیة – الاجتماعیة – الفردیة) . لقد حاولوا تخفیف تعجیل

الاتجاه المادي مرارا وتكرارا ولكن دون طائل . كان ، وما زال التیار المادي ھو الاقوى .

من الناحیة العلمیة فان الموضوعیة ھي ردیف للتقییم الحیادي للشیئ او الحدث ،

و بسیادة الأنا – المصالح الذاتیة والاجتماعیة في التفكیر والسلوك ، مؤطرة بالقیم السائدة عند

الفرد واو المجموعة فان الموضوعیة قد تلوثت ولم تبق (بدون لون او طعم او رائحة) . لقد

تلوثت كما ھي بیئاتنا الطبیعیة . فالسلوك الاناني للانسان (وبدرجات و مستویات متباینة

و منوعة) قد لوث البیئتین الطبیعیة و الاجتماعیة في كل مكان . لقد حفر الانسان قبره مادیا

و معنویا بعنجھیة و غرور متبجحا بسیادتھ على كل شيء الا على نفسھ الامارة بالسوء .

ولا نرید القول بغیاب الموضوعیة ، ولكن الواقع یشیر الى انھا قد أصبحت متنوعة

تنوع القیم التي شكلتھا و بنیت على اساسھا ، فھي نسبیة بدرجة كبیرة جدا تفوق تصور واضع

النظریة النسبیة و مؤیدوھا . والمصلحون الاجتماعیون (سیاسیو القرن الجدید) في الالفیة

الثالثة، ومن اجل اضفاء الشرعیة على التنوع اللاموضوعي (للموضوعیة) و تخفیف نتائج

المنظمات غیر الحكومیة ، ، Transparances تصادم المصالح خرجوا بمصطلحات : الشفافیة

مؤسسات المجتمع المدني و غیرھا من تشكیلات تزید الامر تعقیدا . ولست ادري ، من ناحیة

( المنطق الریاضي (العلمي الوحید حسب علمي لكونھ تجریدي) ھل تجزئة ال( ١٠٠ %) الى ( ٣

فئات موضوعي ام توزیعھا على ( ١٠٠ ) فئة ؟ وھل تداخل الفئات یشكل ( ١٠٠ %) ؟ وھل

تجمیع الاجزاء یشكل (الكل) ویطوره ؟ ام ان (الكل) یحتوي الاجزاء و ینمیھا ؟ قد یفھم

البعض ھذا سیاسیا ، ولیكن ، ولكني أكادیمي اناقش الموضوع (بموضوعیة) قدر المستطاع

بعیدا عن المیول والاتجاھات والتعصبات الضیقة .

الموضوعیة سبیل من سبل تحقیق العدالة ، ولا یرفض عدالة الموضوعیة الا مكابر لا

یرى الا مصالحھ الذاتیة فقط . ففقدان العدالة یعني ضمنیا غیاب الموضوعیة ، وتنحي

الموضوعیة عن الظھور راجع الى سیادة قیم و مصالح ذاتیة . وھنا یطرح سؤال : بما ان القیم

موجودة و متنوعة ، و على اساسھا تنوعت الموضوعیات و تعددت ، فھل یمكن القول بوجود

عدالات منوعة و متباینة ؟ اذا كان الحال ھكذا ، فعدالة من ھي ؟ و على حساب من تتحقق ؟

وھل یمكن القول ان تعدد الموضوعیات و تنوعھا سبب في انزواء العدالة وانحسارھا ؟

من سیاق المقولات اعلاه یستخلص ان العلاقة خطیة : قیم ثم موضوعیة ثم عدالة ثم

حضارة . ولكن ھل تثمر العدالة قیما جدیدة ؟ اذا كان الجواب بالایجاب فالعلاقة حلقیة ، وتبدأ

دورة جدیدة في نظام (القیم – الموضوعیة – العدالة – الحضارة) . ونقف ھنا امام مفترق طرق

: ما ھو مسار ھذا النظام ؟ بمعنى أي نوع اي مستوى من العدالة سیتحقق ؟ فلكل مستوى (أو

نوع) قیمھ المتولدة عنھ والتي تبدأ الدورة الجدیدة من عندھا . والاھم من كل ھذا ، ھل عدنا

لنناقش من كان اولا : البیضة ام الدجاجة ؟ متناسین الواقع المریر الذي نعیشھ ؟ والواقع الذي

نعیشھ ، والقیم التي نعتمدھا فكرا وسلوكا ومنھجا من نتاج من ؟ وباي مرحلة من مراحل تطور

الحضارة الانسانیة نحن الان ؟ وما ھي درجة نقاوتھا (شفافیة التلوث) ؟ اسئلة تحیر من لا

یرید ان یشتغل بعیوب الاخرین ، ولدیھ متسع من الوقت للكلام و الكتابة لمن یقرأ لیشغل نفسھ .

من الناحیة التربویة ، لننظر الى الوراء قلیلا ، عسى ان نستخلص العبر . ما ھي القیم

التي كانت سائدة في مجال التربیة والتعلیم في العراق خلال عقود : الخمسینات ، الستینات ،

السبعینات ، الثمانینات و التسعینات من القرن الماضي ؟ لماذا تغیرت ھذه القیم وكیف ؟ ھل

كان المنھج التعلیمي وراء ذلك ؟ ام عملیة تاھیل المربي (أداة تنفیذ المنھج) ؟ ام كان للتغیرات

الاقتصادیة – السیاسیة الدور الحاسم في ذلك ؟ ام جمیعھا ؟ وھل ما حدث في العراق حصري

بھ ؟ ام انھا موجة طفحت بالمنطقة والعالم ؟ والى این تتجھ كرة الثلج المتدحرجة (سنو بول)

ھذه ؟ (تكبر مع كل دورة تكملھا) . ھل یمكن تصنیف العوامل المؤثرة الى داخلیة و خارجیة

(ذاتیة و موضوعیة) ؟ واذا امكن ذلك ، فھل نكون موضوعیین في تقییم العوامل الداخلیة (ذاتیة

وموضوعیة) ؟ وھل سنكون جریئین ونصارح انفسنا بما لھا وما علیھا بكل امانة وصدق

واخلاص؟ ام أن المحاباة أصبحت طبعا ولیس صفة مكتسبة ؟

لا یحدث التغییر فجأة ، ولكنھ یتحرك ، وفي الغالب ، باتجاه محدد ولكن لیس بشكل

مباشر ، وعندما یحدث یصعب العود فیھ ، فتصبح المسیرة في ذلك الاتجاه حتمیة (او ھكذا

یوحى) . وبافتراض توفر ارادة التغییر فلابد وان یعتمد سبیلین اساسیین لتحقیق ذلك : الذات

(لا یغیر الله ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسھم) ، و التربیة والتعلیم كوسیلة بناء جیل المستقبل .

فھل احساسنا بلاعدالة الاوضاع ولا موضوعیة القرارات والسلوكیات والمناھج وصل الى

درجة تجبرنا لنعید النظر في قیمنا ؟ أم ما زلنا ننتظر عصى سحریة تعید الماضي التلید ، او

تفیقنا من سباتنا وتنعش قیمنا و آمالنا ؟ انھ ھو العلیم الخبیر ، وھو على كل شيء قدیر ، وھو

أرحم الراحمین ، وھو الحق العدل المبین ذو القوة المتین .

ولكي یكون للكلام فائدة ، من الضروري تلخیص الافكار وصیاغتھا على شكل نقاط ،

تشكل محاور للحوار والنقاش و الجدل ، ولكن شرط ان لا یؤدي الخلاف في الرأي الى حمل

السلاح ، فالفكر النیر ارقى من أي سلاح صنعھ الانسان لیقتل اخیھ الانسان . والفكر الانساني

یحیي ولا یقتل ، ینعش ولا یھمش ، ینتفض ولا یوئد ، انھ تفاعلي بفطرتھ ، متفائل بطبیعتھ .

١- قیم السماء (مثالیة) لانھا صالحة لكل زمان و مكان ، و مغرقة في المثالیة لغرقنا

نحن في دوامة المادیات الجافة ، لذا ابتعدنا عنھا كثیرا .

٢- حوار الحضارات ، واقع فرض نفسھ ، لیس على مستوى العالم (العولمة) ، بل

حتى على المستوى المحلي . فالتنوع القیمي – الموضوعي – الحضاري موجود

على جمیع المستویات و المقاییس و الاصعدة . لذا علینا ان نحترم قیم الاخرین كي

یحترموا قیمنا و مبادئنا . ولنكون موضوعیین معھم ، عسى ان یكونوا ھكذا معنا .

٣- غلق النوافذ یؤدي الى (التعفن) ، وفتحھا على مصراعیھا یؤدي الى دخول كل ما

ھو غیر مرغوب فیھ ، لنبحث عن (واقیات – فلتر) تصفي المدخلات و تستر

المخرجات ونتنفس الصعداء حینئذ .

٤- أصدروا تشریعات حمایة البیئة من التلوث ، ونسوا تلوث قیم المجتمع ، (ان لم

یسھموا في تلویثھا عن عمد) ، طالبو باستدامة التنمیة ، ونسوا استدامة القیم

و العدالة . لنطالب بھا ، ففیھا حیاتنا و كرامتنا ، فیھا حضارتنا الانسانیة الحقیقیة .

٥- لنبدأ بالتغییر الایجابي من الجامعة ، فھي مرآة مستقبل الامة . انھا تجمعنا بكل

طوائفنا و قیمنا و سلوكیاتنا . و لكي تستطیع صھرنا في بوتقتھا ، لابد من قیم

اكادیمیة وضوابط مھنیة صارمة تطبق على الجمیع . حینھا تسمو قیم العلم

والموضوعیة والعدالة ، و نتوحد سلوكا و منھجا وان اختلفت أفكارنا و مذاھبنا

و قومیاتنا .

٦- تفاعل الحضارات (الرئیسة و الفرعیة) ضرورة انسانیة للتقدم و الرقي ، اما

صراعھا فیعني العزم على المزید من القھر و التخلف و الظلم .

٧- القیم مرآة تعكس مستوى الحضارة و درجة موضوعیتھا و نوع العدالة فیھا ،

فلنركز على القیم الحمیدة لانھا سبب و نتیجة في الوقت نفسھا .

بسم الله الرحمن الرحيم

ميثاق النزاهة الجامعية

مقدمة

يقصد بالنزاهة الجامعية ، الحفاظ على القيم والسلوكيات الجامعية من التلوث والتدنيس، وأداء الواجبات والمهام المهنية بما يرضى الله ويحقق للفرد وللمجتمع قيمة ومكانة مرموقة بين الأقران . ونتيجة تردي السلوكيات الشخصية والابتعاد عن القيم والاعراف الجامعية جاء هذا الميثاق . في البدء من الضروري التذكير بالواجبات المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية ، كي يُعذر من أنذر ، بعدها ترد الاشارة الى ابرز المخالفات السلوكية التي سيتم المحاسبة عليها طبقا للقانون .

الواجبات المنصوص عليها قانونا

المادة (2) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل :-

اولا : رعاية الطلبة فكريا وتربويا بما يحقق مصلحة الوطن والامة في ارساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة انسانية راقية متخذا من الاسلوب العلمي في التفكير والممارسة اداة لتحقيق تلك الاهداف .

تعني الرعاية الفكرية للطلبة واتخاذ الاسلوب العلمي في التفكير والممارسة :-

(1)عدم استخدام التلقين والملازم و الحفظ الببغاوي للمادة العلمية

(2)تنشيط العقل في النقد والتمحيص والحوار العلمي

(3)تبني الطلبة النابهين و الاخذ بيدهم للارتقاء بمستوياتهم الفكرية والعلمية

(4)اتباع اسلوب التفاعل في المحاضرة و التدريس

(5)اعتماد العصف الذهني كاسلوب للتحفيز و الاستثارة الايجابية

ويتطلب ارساء دعائم المجتمع الديمقراطي وبناء الحضارة :-

1- ان تمارس الديمقراطية بشفافية و موضوعية

2- احترام رأي الاخرين ومشاعرهم

3- جدية العمل والتخطيط الاستراتيجي للنهوض بالبلد والمجتمع كل ضمن موقعه

4- التواصل مع العالم الخارجي علما وحضارة

ثانيا : القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها والقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والاشراف على البحوث والرسائل .

ويعني هذا ، في ما يعنيه :-

1) التعامل مع المادة الدراسية بحسب طبيعتها ، فمنها ما يتطلب المختبر ، ومنها ما يستوجب الزيارة والدراسة الميدانية ، و منها تطبيقه ضروري لفهمه .

2) حسن استخدام التجهيزات والمعدات سواء من قبل التدريسي او من يساعده او من الطلبة والحفاظ عليها .

3) تكليف الطلبة بالتمارين وممارسة المادة الدراسية حيثما امكن ذلك .

4) تكليف الطلبة بكتابة تقارير ومقالات وحثهم على القراءات الخارجية .

ثالثا : اجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات .

(1)المجالات المختلفة في الاختصاص الواحد يقصد بها : النظرية ، العملية ، التطبيقية ، التقنية ، المنهجية . والتركيز على مجال واحد من مجالات الاختصاص لا يؤدي الى الالمام به بشكل كامل ولا التمكن منه .

(2) كلمة اجراء تعني القيام بالفعل ، بالبحث وليس النقل والانتحال والسرقة .

(3)ترتبط الفقرة ثالثا بمضمون الفقرة (2 اولا – بناء حضارة انسانية) ، و (2 عاشرا – ربط البحث العلمي بحاجة الدولة والمجتمع) .

رابعا : الاسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية و تعليمية .

ويعني الاندماج بالحياة الجامعية والاسهام في نشاطاتها المختلفة :-

1- تأكيد الانتماء الى المؤسسة .

2- التقارب والتفاعل الحي مع الوسط الجامعي (اساتذة وطلبة وموظفين) .

3- الاحساس بمشاكل هذا الوسط و مشاركته طموحاته .

4- العيش في وسط حضاري متفتح دون الانغلاق و التكبر .

خامسا : الاسهام في التأليف والترجمة والنشر .

1) التاليف (بمعناه الحقيقي) تنظيم المعرفة بطريقة منهجية ، وتجميع لمعارف وخبرات في موضوع معين في مؤلف واحد او سلسلة مؤلفات وليس تكرار لما كتب سابقا .

2) وللترجمة دورها في نقل مؤلفات الاخرين وتيسرها للقارى ، وهي ضرورية جدا .

3) هدف النشر هو التعريف بالمستوى العلمي والفكري للعاملين في المؤسسات التعليمية ، اضافة الى توسيع دائرة معارف المجتمع وثقافته .

سادسا : الاسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة و خارجها

1- الاسهام تعني التفاعل وتحمل المسئولية كاملة (الموجب والسالب) .

2- اللجان صيغة عمل تخصصية ، تكمل بعضها البعض ، بدون تكاملها تكون تبقى حركة المؤسسة غير متوازنة .

3- اللجان المشتركة مع جهات خارج الوزارة لها دورها في تبادل الخبرة والمعرفة وتكامل العمل والمنظور المشترك ، وهذا في صالح المؤسستين و البلد .

سابعا : الاسهام في تطوير الاقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا ، وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية .

ولعلها ابرز واهم الواجبات و خلاصتها ، حيث إن :-

1) عملية التطور ثلاثية الابعاد : فكر ، تربية ، و علم . والتركيز على بعد واحد لا يؤدي الى التطور والتقدم .

2) والفكر يقصد به المدرسة الفكرية في الاختصاص .

3) والمساهمة في الجانب العلمي لا تعني النسخ والتكرار والمراوحة في مكان واحد ، بل التحرك للامام و اللحاق بما وصل اليه المجتمع العلمي في الاختصاص .

4) البعد التربوي ، يقصد به التدريس والمهام المشار اليها في (اولا) أعلاه .

5) اضافة الى البحوث العلمية (الفقرة ثالثا) ، التدريسي مطالب بوضع الخطط لتطوير الاختصاص و القسم من خلال المناهج الدراسية او برامج التدريب والتعليم المستمر .

ثامنا : إجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .

(1)للامتحانات دورها في شد الطالب للدراسة ، وفي عملية تقيم قدراته لفهم المادة .

(2) والاخلال بهذا الواجب ينسف العملية التعليمة من اساسها ،

(3)لذا لا يجوز التهاون به مهما كانت المبررات و الضغوطات الداخلية والخارجية .

تاسعا : الاسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل العراق وخارجه .

1- وهي واحات او محطات استراحة فكرية وتبادل وتلاقح الافكار والخبرات .

2- على التدريسي ان يسهم في نشاط واحد منها في السنة على الاقل .

3- أن تكون المشاركة بتقديم شيء جديد و ذي قيمة علمية .

عاشرا : القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات .

1) بدون قنوات تواصل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع الاخرى ، يبقى أداء الجامعة لوظيفتها غير ناجزة تجاه مجتمع اقليمها الوظيفي .

2) وبدون المشاركة في دراسات ميدانية و عملية تعالج مشكلات مؤسسات المجتمع تبقى ابحاث الجامعة بعيدة عن الواقع العملي وحبيسة الرفوف يأكلها التراب .

3) ان يكون هذا النشاط باسم المؤسسة التي ينتمي اليها و وفق الضوابط والقوانين (المادة 16 اولا) (المادة 7 الفقرة ثالثا) .

حادي عشر : أداء الواجبات الادارية التي تكلفه الوزارة بها او المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .

(1)تشكل الادارة احد اهم عناصر النظام التعليمي ، وهي صمام الامان فيه .

(2)لا يستوعب عمل هذا النظام الا من خبر مجالات عمل عناصره المختلفة .

(3)ولا تفهم مواقف الادارة واجراءاتها الا من عاشها ، او احتك بها عن قرب .

ثاني عشر : العمل في المراكز او المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة للوزارة او مؤسساتها التعليمية .

1- تمثل الوحدات والمراكز البحثية قنوات بحثية ترفد الجامعة بالخبرة و تعمقها .

2- وهي ايضا من قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع المختلفة

3- وهي ، اضافة الى ذلك ، تضيف للاقسام العلمية بعدين :-

أ- التخصص العلمي الدقيق

ب- التكامل العلمي مع التخصصات القريبة

4- اما المكاتب الاستشارية فهي (متجر الخبرة) الذي تسوق من خلاله الجامعة ما لديها من امكانات كامنة .

5- العمل في الوحدات والمراكز البحثية و المكاتب الاستشارية ضرورة علمية لتطوير التخصص وتعميقه و ربطه بالواقع .

الثالث عشر : التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (30) ساعة اسبوعيا لتحقيق الفقرات اعلاه من هذه المادة .

1) التواجد (العلمي) ، بالتحديد ، و هدفه

2) تحقيق الفقرات الواردة في المادة (2) .

المادة 3 :

يقدم كل من الاستاذ والاستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما اكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي القاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .

(1)المشمولين بالتدريس قانونا هم من يقدم التقرير الفصلي ،

(2)التقرير هو اقرارا بالمنجز في مجال التدريس ، وتأشيرالمشكلات التي اعترضته ، ومقترحات المعالجة والتطوير .

(3)وهو اقرار بالمنجز في مجال البحث والخطة العلمية المقرة

(4)وتوثيق للمنجز من نشاطات عامة خارج التدريس

(5)وفي التقرير مقترحات لتطوير المناهج الدراسية

(6)وكذلك مقترحات لتطوير المؤسسة التعليمية

(7)مما يعني ان المسئولية جماعية مشتركة ، كل من موقعه و ممارسته ودوره في العملية التعليمية ،

(8)اي ، تقرير فصلي عن المتحقق من المهام الواردة في الفقرة (2) .

المادة 7 – الفقرة ثالثا :-

لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب احكام هذا القانون ، أن يمارس اي عمل من اعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك.

1- التفرغ الجامعي التام يمنع ممارسة الاختصاص خارج اطار الجامعة

2- عدم التفرغ يسمح بممارسة الاختصاص للمصلحة الشخصية .

المادة 13 :

يلتزم موظف الخدمة الجامعية بالقوانين والانظمة والتعليمات المقررة وبما تقتضيه الأعراف والتقاليد الجامعية ويتجنب كل ما من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته العلمية والتربوية والادارية المنصوص عليها في هذا القانون .

1) التعليمات الادارية

2) تعليمات اللجان الامتحانية

3) التعليمات الانضباطية

4) تعليمات الترقيات

5) تعليمات التقييم (للنشر ، للتعضيد ، للترقية ، رسائل واطاريح…..)

6) الأعراف الجامعية

7) القيم الاخلاقية .

اخلاق المهنة في مجال التدريس

(1)إتقان المادة التعليمية

(2)التحضير الجيد لها

(3)التعريف باطار المادة التعليمية ومضمونها

(4)تنويع فرص التعلم

(5)التدريس بأمانة

(6)توجيه الطلبة بشأن المصادر والمراجع

(7)المتابعة الفعالة لأداء الطلبة

(8)تحديث البيانات والمعلومات في المقررات التدريسية .

(9)الامتناع عن اعطاء المحاضرات الخصوصي

(10) عدم التمييز بين الطلبة (على اساس الجنس ، العشيرة ، الدين ، الطائفة ، القومية)

(11) الالتزام بمعايير الجودة

أخلاق المهنة في مجال البحث العلمي

1- الدقة عند الاقتباس من المصادر والمراجع

2- الامانة في الاشارة الى المصادر والمراجع

3- عدم بتر النصوص المقتبسة او تفسيرها بصيغة تحرف معناها او تشوهه

4- جمع البيانات بعناية و دقة دون تحيز .

5- في البحوث المشتركة يجب توضيح دور كل مشترك بدقة وعدم اضافة اسماء للمجاملة والتزلف والنفاق .

6- توجيه البحوث لتخدم المجتمع والانسانية.

7- عدم الانتحال وانساب أفكار وأعمال الآخرين .

8- تقديم البيانات في شكل واضح وذي صلة بالبحث وهدفه .

9- البعد عن الانفعال

10- الانصاف والموضوعية

11- التواضع العلمي

12- احترام الملكية الفكرية لدى الاخرين

13- النقد الموضوعي البناء

14- سعة العلم

15- الصبر

16- سرية المعلومات

17- الحصول على الموافقات الاصولية

18- التوثيق الرقمي

19- مراعاة شعور الآخرين

20- عدم استغلال المواقف

21- الحفاظ على البيئة

22- عدم الكتابة في موضوعات المعرفة فيها محدودة

23- الصدق ، مع الجهة ذات الصلة بالبحث .

24- الرأي والشورى

25- الخلاف في الرأي لا يفسد الود

26- عدم الخضوع للمؤثرات الخارجية التي تقيد البحث و تحجم الهدف منه

أخلاق المهنة في الإشراف على الطلبة

1) يتحمل المشرف مسئولية عدم أمانة الطالب الذي يشرف على رسالته أو أطروحته

2) يتحمل المشرف مسئولية دقة النتائج وصدقها

3) أن يحترم المشرف رأي الطالب ويشجعه على إبراز شخصيته العلمية في البحث .

4) توثيق ملاحظات المشرف على مسودات الرسالة أو الأطروحة

5) يتحمل المشرف مسئولية اختيار العنوان والمنهج .

بسم الله الرحمن الرحيم

أبعاد مشكلة الدراسات العليا

تمثل الدراسات العليا في الجامعات ابرز عناصر النظام التعليمي واكثرها تاثيرا على مستقبل البلد الحضاري والعلمي ، وذلك لأن الجامعات هي التي ترفد المجتمع بقادته في مختلف مجالات الحياة المدنية ، و الدراسات العليا هي من تتولى عملية تأهيل من سيقوم بتأهيل هؤلاء القادة . فاذا كانت عملية التأهيل في مستواها الأعلى ليست بالمستوى المطلوب ، فلا يتوقع أن تكون عملية التأهيل في المستوى الأدنى جيدة . وبالمحصلة النهائية يحرم المجتمع من المؤهلين علميا لقيادة المجتمع وبناء حضارته ، وعلى مختلف الاصعدة والمستويات. فعملية التردي مثل كرة الثلج تكبر مع حركة الهبوط من اعلى القمة الى ادناها ، الى الوادي .

يناقش هذا المقال “أبعاد مشكلة الدراسات العليا” ، من وجهة نظر شخصية خاضعة للمناقشة والحوار ، هدفها جلب الانظار الى ابعاد المشكلة ، و مناقشتها بعمق و روية قصد المعالجة والتحسب عند التعامل مع عملية بناء مستقبل العراق كواجب وطني ، وان على كل من لديه الرغبة والاستعداد للمساهمة أن يدلو بدلوه في المساعدة وليس في اثارة العقبات و وضع العصا في العجلة .

الملام دائما في مشكلة الدراسات العليا هو القسم العلمي ، وهو يتحمل جزء كبيرا منها ، ولكنه ليس الوحيد المعني بها والمسئول عنها . لذا ستناقش الابعاد طبقا لمصدرها وتأثيرها وفق ثلاث محاور ، هي :-

1) محور المطرقة والسندان ،

أ- آلية القبول والامتحان ، باعتماد قوانين التعليم العالي و تعليمات الدراسات العليا الأصلية وتطبيقها بشكل سليم وناجز ، لا تحدث أية مشكلة ، فكل شيء مدروس و موزون والنتائج محسوبة بشكل جيد . ولكن تبدأ المشكلة عندما ترد تعديلات تفرض زيادات في عدد المقبولين واستحداث قنوات للقبول ، وتمارس ضغطا للقبول الاستثنائي . تضع هذه الممارسات القسم العلمي في مازق الاشراف والمتابعة والحفاظ على المستوى العلمي . وتتفاقم المشكلة وتتعقد أكثر بالتوجيه لاعادة الامتحان للمرة الثالثة والرابعة وعودة المرقنة قيودهم وغيرها من اجراءات تحبط التدريسي الجاد في عمله والساعي للارتقاء بالمستوى العلمي لطلبته والقسم .

ب – مستوى الطلبة ، باتباع وسائل تعليمية خاطئة (التلقين والحفظ) والابتعاد عن الطرائق التي تعود الطلبة على التفكير والانتاج الفكري (العملي والدراسة الميدانية والمختبرات وكتابة مقالات وابحاث) ، وتكرار المادة العلمية (في الدراسة الاولية والعليا) ، والتحول من الكتب المنهجية و المصادر والمراجع الى (الملازم) فقد تردى مستوى الطالب التعليمي و انخفض منسوب ما لديه من معرفة تخصصية و عامة . واضحت درجة الامتحان لا تعكس حقيقة المستوى المعرفي والعقلي للطالب . لذا باعتمادها معيارا رئيسا في القبول ، و عد المقابلة و امتحان القبول مكملان (من شكليات القبول وليس من معاييره الرئيسة) فقد سهل ذلك قبول طلبة للدراسات العليا غير مؤهلين فعليا لها . يكمل ذلك قبول الطلبة من القنوات الاخرى، وهم في الغالب في مستويات ادنى .

ولا ننسى ان مستوى المحاضرة و الواجبات المرافقة لها لا تتحدد بمستوى التدريسي فقط ، بل بمستوى الطلبة ودرجة استيعابهم للمادة العلمية وقدرتهم على الارتقاء بانفسهم للوصول الى مستوى الاستاذ المحاضر . النتيجة الحتمية لذلك انخفاض مستوى المحاضرة و قنوط المحاضر وتراجعه عن التعمق في المادة العلمية والتوسع بها وفقا لمستواه و طموحه ، خاصة وانه يعلم ويتوقع حدوث ضغوطا ثقيلة عند عدم تحقيق نسبة (نجاح) بالدرجات وليس بالمستوى العلمي . وبعض التدريسيين يتناغم ذلك مع مستوياتهم و مشاغلهم (الحياتية) ، حيث تصبح المحاضرة (اسهل) ولا تحتاج الى تحضير و متابعة لما بعدها . وبهذا تتسارع حركة كرة الثلج بالتدحرج والنمو بالنسبة للطالب و التدريسي على حد سواء .

2) محور الوهن العام ،

1- احادية اللغة ، بسبب اعتماد طرائق تدريس خاطئة للغة الاجنبية ، (بدء من الدراسة الابتدائية وصعودا للعليا) ، ساد ضعف عام فيها و عزوف عن تعلمها و التوسع في معرفتها واستخدامها . عمق ذلك وزاده قساوة أن نسبة غير قليلة من تدريسيي الجامعة هم من خريجي الجامعات العراقية ، وجاء التساهل في معيار اتقان لغة اجنبية في القبول ليزيد الطين بلة .

انعكس هذا على ضعف المستوى العلمي للتدريسي قبل الطالب ، و ادى الى عدم الافادة من المكتبة الافتراضية وما فيها من مراجع ومصادر ، ناهيك عن المصادر الاخرى . وفي حال الضغط على الطلبة لاعتماد مصادر اجنبية ، تعتمد تراجم (كوكل البائسة) او تعطى للمختصين باللغة وليس بالمادة العلمية ، مما يجعل الترجمة ركيكة جدا وغير مفيدة .

2- الجهل بالمنطق العلمي ، يستند العلم على اسس (القياس والتقويم) ، وتتطلب ذلك منطقا رياضيا لتحديد المقاييس و معايير التقويم . وكما في حال تعلم اللغة الاجنبية ، فان طرائق التدريس الخاطئة قد حالت دون تعلم المنطق العلمي عند تدريس الرياضيات . أدى هذا الى تجنب تعلم تقنيات التحليل الكمي (احصاء او غيره) ، والنظر اليها كمادة دخيلة مفروضة ليس لها صلة بتعلم الاختصاص و التمكن منه .

بتوفر الحاسبات والبرمجيات التحليلة سهلت عملية التحليل العلمي المعمق ، ولكن بقيت معظلة تفسير النتائج ، و اختيار التقنية المناسبة مع البيانات ومع هدف الدراسة حائلا دون الافادة منها واستخدامها. فالتحليل الكمي يتعدى العمليات الحسابية (جمع وطرح وقسمة وضرب) ، انه تفكير علمي وتبصر لما وراء الارقام وما تعنيه . إنه تحليل للعلاقات الداخلية بين المتغيرات وما تشكله التوزيعات من انماط ، والمؤشرات الحيوية غير منظورة .

3- قصور طريقة التعلم الذاتي ، يرتكز التطور على الرغبة والامكانات الذاتية للتعلم وتحقيق التطور . والجامعة بطبيعتها وبحكم وظيفتها القيادية فهي دائمة الحركة والتطور والتفاعل مع مجتمعها الوظيفي ، ومع المجتمع العلمي في العالم . بدون حركة متناغمة مع حركة المجتمع العلمي العالمي تتخلف الجامعة وتنزوي ، و تبقى قاصرة عن خدمة مجتمعها والنهوض به وبناء حضارته . وبدون وازع ذاتي للتعلم والتطور لدى منتسبيها لا يحدث التقدم لا على مستوى الفرد ولا القسم العلمي ، ولا الجامعة .

ومما يؤسف له ان طريقة التعليم السائدة قد ركزت على سياقات الاخذ السلبي (طريقة الملعقة) وليس على أسلوب التعلم الذاتي باكتشاف المعلومة والبحث عنها والسعي لاشتقاقها من مصادرها الخام . أستمر الامر هكذا من الابتدائية وحتى الدراسات العليا ، واستمرت مع العديد حتى بعد أن أصبح تدريسيا في الدراسات العليا . لذلك ، ما لديهم من رصيد (علمي) غير كاف للدراسات العليا ، و غير قابل للزيادة لأن الجديد كتب بلغة أخرى ، وهو لم يتعود التعلم الذاتي بل ينتظر من يعلمه (إن قبل ذلك تواضعا) .

4- ضعف ثقافة البحث العلمي ، البحث العلمي ليس مجرد شكليات في كتابة البحث العلمي ، انه منهج تفكير وعمل . وهذا المنهج يربط بين مجموعة من الموضوعات التي يفترض ان الباحث قد عرفها واستوعبها وادرك الصلة بينها ضمن اختصاصه العام . ففي الجغرافيا على سبيل المثال لا الحصر ، يفتقد الكثير من الجغرافيين معرفة الصلة بين : منهج البحث العلمي ، علم الخرائط ، الفكر الجغرافي ، الدراسة الميدانية ، التحليل الكمي ، و موضوع التخصص الدقيق . وبعدم ممارسة البحث العلمي بصيغة علمية و سياقات صحيحة ، لا اثناء الدراسة الجامعية (الاولية والعليا) ، ولا بعدها فقد كتب العديد من (الرسائل والاطاريح) بصيغة معلومات منضدة اقرب الى الكتب المنهجية منها الى البحث العلمي .

إن معرفة شكليات البحث العلمي واجراءاته لا تعني وجود ثقافة بحثية ، الثقافة ترتكز على سعة المعرفة و على التطبيق والممارسة لها . ولما كانت المعلومات محدودة و مؤطرة بالاجراءات الروتينة ، (هدفها النجاح في الامتحان فقط) ، لذا جاءت الممارسات شكلية غير عميقة ومقصورة الهدف (الكتابة لنيل الشهادة فقط) ، ولذلك خيبت النتائج الآمال في كثير من الأحيان .

التفكير العلمي و التجديد والابتكار ، والامانة العلمية ، وتناغم هدف الدراسة مع الطريقة التحليلية ، وما ستضيفه للمعرفة العلمية ، وارتباط هدفها بحاجات المجتمع ومشاكله امورا غائبة عن ذهن الكثيرين . والتذكير بها قد يضيف شيئا للعنوان وليس للبحث والتقصي . لذلك ارتبط النتاج العلمي للكثيرين بمتطلبات الترقية الوظيفية (للتدريس في الدراسات العليا او الحصول على منصب اداري) وليس بقصد اكتساب معرفة وخبرة بحثية تكون ذات فائدة حقيقية للباحث و لتخصصه و بلده .

5 – غياب الرؤية المستقبلية ، عندما يكون الهدف الشخصي هو نيل شهادة اكاديمية اسوة بالاخرين ، وتكون الشهادة العليا سبيلا لتحقيق مصالح شخصية و وجاهة اجتماعية ، لذا تنحسر دائرة التفكير في المحيط الضيق و تغيب النظرة لمستقبل واعد في المجال العلمي . إن المستوى العلمي الرصين وما يحققه من نتاجات واضافات نوعية تنشر ويتقبلها الآخرون ، تجعله يتجاوز المحيط الضيق والزمن القصير لما نشره العديد من حملة الشهادات الجامعية العليا . النشر العلمي الرصين في وقتنا الراهن عالمي يتعدى الحدود الادارية والسياسية للدول والاقاليم و يصل الى اقاصي الارض بلمحة بصر متجاوزا الزمن والمكان . وللتمكن من لغة اجنبية اهمية في عملية النشر وتبادل المعرفة و الخبرة ، و الخروج من شرنقة المحلية .

بسبب الشعور بالضعف ، والتخلف عن الآخرين ، والخوف من النقد يميل الكثيرون الى اقل ما يمكن من نتاج ، وباصغر دائرة نشر ممكنة . مستقبل هؤلاء حيث هم ، زمانا ومكانا ، ومن المؤلم أنهم يعملون على إبقاء الآخرين معهم . ويتوقع ان يكونوا حجر عثرة كأداء أمام من سيأتي بجديد عند دراسته في مكان آخر ، خاصة وان لهم (القابا علمية) تؤهلهم بتقييم الآخرين و تحديد امكانات الافادة منهم .

3) محور القسم العلمي ،

لمجالات الوهن العام المذكورة آنفا دور فاعل في توجيه سياقات عمل الاقسام العلمية ، وانعكست بشكل جلي على الدراسات العليا وحفرت اخاديد فيها يصعب معالجتها .

(أ) اللجنة العلمية ، تختار اللجنة العلمية في القسم من اصحاب الالقاب العلمية العليا ، وبسبب الطريقة التي تم بها الحصول على اللقب العلمي ، و بسبب تفشي مفاهيم لا علمية ، مثل : (مركتنا على زياكنة ، خبزتنا وما ننطيها ، وباي شيء هم احسن من عدنا ، حك ظهري حتى احك ظهرك ، وغيرها) ، وبسبب التنافس الحاد على الخبزة (ممثلة بالمحاضرات والاشراف) ، وبسبب تغليب المصالح الشخصية على جميع القيم والأعراف ، فقد اصبحت اللجنة العلمية هي العقبة الحقيقية امام تقدم القسم وتطوره . وفي الغالب ، هناك اتفاق غير معلن على توزيع الحصص والنسب و المهام ، لا يسمح بالاخلال به مهما كانت الاسباب .

لم تضع اللجنة العلمية خطة علمية للقسم تاخذ بالحسبان احتياجاته الانية والمستقبلية من مواد و تخصصات و دورات تعريفية و تدريبية ، وليس لها استراتيج ورؤية مستقبلية . تعيش اليوم كما هي عليه ، والغد لا يختلف في شيء ، وقد يضاف ذلك الى معاني مفهوم الاستدامة .

(ب) منهج الدراسات العليا ، وهو من نتاج اللجنة العلمية ، فهو مفصل لها وحسب الامكانات (التقليدية) لأعضائها ، وقد يحدث تغيير في مسميات المواد دون المضمون ، وفي الاطار الخارجي دون التفاصيل الداخلية . انه تكرار لما اخذه الطالب في الاولية لأن هذه هي الاساسيات حسب رأيهم . إنهم ، في الغالب ، يجهلون الجديد في الاختصاص الدقيق ناهيك عن الاختصاص العام و تقنيات التحليل المعاصرة . فمتابعة المعظم منهم للجديد و الاطلاع على كتابات العالم الاخر شبه معدومة . إنهم في قوقعة القسم ينسجون ما يلبسون وعلى الآخرين تقبل ذلك لأنهم الأعلى في المنصب و اللقب .

لم يصمم منهج دراسات عليا ياخذ بالحسبان احتياجات سوق العمل ، او كورسات تخصصية دقيقة متكاملة في موضوع محدد . مثل هذه الكورسات لا تشمل جميع حملة الالقاب العلمية في القسم ، لذا ستخلق مشاكل ، هم في غنى عنها . الايسر والاقل احراجا ، استنساخ المناهج السابقة وعنوانات الرسائل والاطاريح و توزيعهاعلى الطلبة الجدد ، مع اجراء تعديل طفيف على المسميات فقط .

(ج) مناقشة الرسائل والاطاريح ، وهي الحلقة المكملة لما بدأته اللجنة العلمية ، لذا وبالضرورة ان تكون لجان المناقشة وسياقاتها مؤدية للنتيجة المطلوبة ، عدا ذلك هناك خلل في اختيار اعضائها وليس في المشرف او الطالب . ومناقشة الرسالة الجامعية, أو الأطروحة في واقعها العملي ، هي حفلة تخريج (قائد علمي) باقل جهد وادنى معرفة وخبرة .

هذه ابرز ملاحظاتي على الدراسات العليا ، كما لاحظتها عند عملي في جامعات البصره ، تكريت ، كوية ، ديالى ، و بغداد . وكما تعرض عند مناقشة الموضوع والحوار مع زملاء اعزاء لهم باع طويل في الدراسات العليا في مختلف جامعات العراق . المعالجة لا تنحسر بالقسم العلمي و تتحدد بامكاناته الذاتية و خططه المبتسرة ، بل بالارادة الصلبة للعمادة و رئاسة الجامعة و الوزارة .

بسم الله الرحمن الرحيم

عندما تفقد المفاهيم معانيها

من الامثلة الشعبية (تساوت الكرعة وأم الشعر) ، للتعبير عن فقدان المفاهيم لمعانيها ، وليس من منطلق المساواة والديمقراطية . ولسنا هنا بمعرض تفسير هذا المثل ، ولا في ارجاعه لاصوله التي جاء منها . بل للإجابة عن سؤال مفاده : لماذا تساوت الكرعة وأم الشعر في الحرم الجامعي ؟ وبعد ان تساوت الاثنتان ، (في المنظور العام ) ، هل بقي الحرم الجامعي (حرما) له قدسيته ومكانته السامية ؟ ام أن هذا المفهوم هو الآخر فقد معناه ؟

عندما تكون هناك معايير و ضوابط حقيقية ، ومطبقة بشكل كامل وعلى الجميع بدون استثناءات و بدون مواربة و محاباة ، فان المساواة بهذه الصيغة لا تحدث بتاتا ، فلكل واحد قيمته و مكانته حسب إمكاناته وكفاءته وخبرته . ولكن عندما يتم التلاعب بالمعايير و تخفف قيمة الضوابط ، و تسود سياسة (حك ظهري حتى احك ظهرك) ، حينها تفقد المفاهيم معناها . ولعل المداخل التي من خلالها فقد الحرم الجامعي بعضا من صفاته السامية التي تجعله حرما ذا قدسية ومهابة ، في نظر العاملين فيه اولا و في نظر المجتمع ثانيا ، هي :-

سيادة المصلحة الشخصية ،

قال توفيق الحكيم بحكمته المعهودة وبصيرته الثاقبة : ” المصلحة الشخصية هي دائما الصخرة التي تتحطم عليها اقوى المبادئ ” . وقد صدق وحدد منبع السلوكيات التي أدت في محصلتها النهائية الى فقدان المفاهيم والقيم معانيها . فلتحقيق المصلحة الشخصية اعتمدت جميع الوسائل المتاحة ، المشروعة و غير المشروعة ، المقبولة اجتماعيا و المرفوضة كليا . فالغاية بررت جميع الوسائط . وسيادة ” الأنا ” و العمل لتحقيق طموحاتها المشروعة وغير المشروعة هو الشغل الشاغل للكثيرين . وطموحات البعض هي في المساواة مع الآخرين، باستحقاق وجدارة ام لا : نيل شهادة دراسية عليا ، اعتلاء اعلى المناصب والمراتب ، امتلاك ما يمتلكه الآخرون من وجاهة جتماعية ، وغيرها من قشور الحياة و الحضارة الانسانية .

يفتقد الحرم الجامعي الى التنافس الشريف في عملية الارتقاء العلمي ، وفي خدمة المجتمع ، فقد انحسر التنافس (وعلى أشده) ليكون حيث بقعة الضوء امام المسئولين ، والعمل على ارضائهم ، وخلط الاوراق وحرق بعضها أمام أنظارهم . والتنافس على المحاضرات والاشراف على طلبة الدراسات والمكتسبات الشخصية متصاعد دوما . انه تنافس غير شريف ، يهدف تهميش البعض و ايذاء البعض الآخرمن أجل الذات المريضة ليس إلا . واحيانا كثيرة ليس هناك فائدة مباشرة للشخص الذي يقوم بمثل هذه الاعمال ، ولا لسبب من المقابل الا النجاح والمكانة العلمية لهم . الغيرة والحسد وحب الوجاهة و المال افرغت البعض حتى من انسانيتهم ، من المتسلحين بالشهادة (الاكاديمية) التي يحملوها ، واللقب (العلمي) المتوشحين به ، مستفيدين من جهل الآخرين بمقاصدهم ونواياهم . وهذا ما افقد مفاهيم كثيرة منها :(دكتور) (أستاذ جامعي) (أستاذ) (أستاذ مساعد) من معانيها السامية وقيمها العلمية والاجتماعية . بالمحصلة النهائية ، أفرغت القيم الجامعية الاصيلة من معانيها الراقية ، وحرمت الجامعة من هذه القيم لتحولها الى سوق تنافس على المصالح والمكاسب الشخصية .

سيادة الأثر الاجتماعي ،

هناك سوء فهم غريب عن دور الجامعة في المجتمع ، فالكثير يروها بابا للتوظيف والحصول على مراتب وظيفية اعلى . وللتوضيح اقارنها بالكلية العسكرية . لا احد يتجرأ وأن يفكر ويطالب بتخفيف منهج التدريب و التأهيل العسكري ، لأن ذلك مرهون بالدفاع عن الوطن . والشعار المعروف (عرق التدريب يقلل من دماء المعركة) لا احد ينكر اهميته و دوره في صناعة الابطال وحماة الوطن . انه تأهيل لما يفترض أن يؤديه خريج الكلية ، فيجب أن يكون بارقى المستويات و وفقا لأعلى المعايير .

الجامعة ، ما لا يفكر به البعض ويراه ، بما فيهم رجال الجامعة ، هي مصنع قادة المستقبل . قادته ليس في مجال السياسة فحسب ، بل في جميع ميادين الحياة . وعندما يفرط في عملية تأهيل طالب الجامعة في تخصص ما فان ذلك ينعكس على ما سيكلف به هذا الشخص لاحقا من مهام و وظائف في الدولة والمجتمع . والادهى ان كليات التربية ، التي هي مصنع قادة التعليم هي الاكثر تهاونا وتساهلا في التأهيل . متناسين أن المعلم المدرس الفاشل (الضعيف) سيدمر جيلا كاملا ، ولا يكتشف امره الا بعد زمن غير قصير ، على خلاف الحال مع الطبيب او المهندس الفاشل .

والفشل في التأهيل سببه التدخلات الاجتماعية (لانجاح) الطالب بالاسم او تسهيل امر مجموعة بكاملها . يكمل ذلك تخلف المنهج الدراسي وغياب التدريب العملي ، و عدم اتباع الاساليب التعليمية التي تؤهل الطالب للتفكير و الابداع والاعتماد على الذات . يرادف ذلك ، اصدار تعليمات لصالح عدد قليل من الطلبة تؤثر على عملية اعادة النظر في المنهج و استقلالية الجامعة او القسم في مواده الدراسية ومفردات منهجه وشخصيته العلمية .

وتتسع دائرة التاثيرات الاجتماعية لتحرف عملية الترقيات العلمية و القبول في الدراسات العليا ، والتدريس فيها والاشراف على رسائلها واطاريحها ومناقشاتها ، و غيرها من مفاصل حيوية في الحياة الجامعية . فالقوانين والتعليمات والضوابط لم تعد حائطا عائقا إلا أمام من ليس له من يسنده اجتماعيا ، أو لا يسلك الا الطريق القويم . بتفشي آفة (التأثيرات الإجتماعية) بين أروقة الجامعة و تغلغلها في مرافقها المختلفة (شؤون طلبة ، تدريسيين ، ادارة) خسر المجتمع قادة أكفاء و كسب أشباه الرجال (كناية عن الجنسين) . خسر من يبني مستقبله بعلمية وأمانة وصدق . خسر من هو مؤهل لتحمل المسئولية ، ومن هو قادر على المبادرة و الابداع و تحدي الصعاب . خسر من يحمل مشعل العلم ، ويقود المجتمع في عملية بناء الحضارة الانسانية إسوة بالعالم النامي قبل المتقدم .

الخوف من سطوة البعض ،

بين الفينة والاخرى ، يظهر من يحمل تحت عباءته سلاحا يشهره عند الحاجة ، و زاد عدد حاملي الاسلحة المخفية بزيادة مساحة القبول في الدراسات المسائية ، و الدراسات العليا . واصبح التدريسي هو الاضعف امام الجميع ، وامام الطلبة على وجه الخصوص . وهذه هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير و جعتله ينوخ اما اشارة اصبع من طالب يدعي بانه قريب فلان او ينتمي الى الجهة العلانية . أصبح يخاف على حياته و حياة عائلته من اية اشارة شاردة وواردة من اي طالب يحتمل ان يكون تحت عباءته سلاح ، خاصة وان هذا الطالب له صلته مع من بيدهم ناصية الامر في القسم و الكلية والجامعة .

وبعد ، في بيئة للجهل مكانة فيها ، و الخوف هاجسها ، والشكليات اطارها ، لا يتوقع ان تحافظ المفاهيم على معانيها ويبقى الحرم الجامعي قدسيا يحلم به الجميع ، ولا يطاله الا من هو اهل له . وفقدان المفاهيم الجامعية لمعانيها يعني تغيبها عمدا للعمل بعكس معانيها عمليا . لنعيد التفكير في المفاهيم الجامعية ، وأمامنا خيارين لا ثالث لهما . اما أن نعيد لها معانيها الحقيقية ، او نستحدث مفاهيم جديدة ذات معان تتناغم مع السلوكيات السائدة . من الجوهري أن لا نعيش تناقض مع الذات ، لنكون صريحين مع انفسنا ومع مجتمعنا ، كي نحترم انفسنا و يحترمنا الآخرون .

بسم الله الرحمن الرحيم

تشخيص مشكلة البحث العلمي

1 – مقدمة

ينظر للبحث العلمي كوسيلة ناجعة لدراسة المشاكل قصد ايجاد الحلول لها ، ولكن ومع مرور السنين والايام ، وكثرة عدد (المفترض انهم) عاملين في ميدانه اصبح البحث العلمي مشكلة بحد ذاته . لماذا وكيف ؟ هذه الاسئلة وغيرها احاول استخلاص الاجابة عنها في ضوء تجربتي المتواضعة ومعرفتي البسيطة بالبحث العلمي ومنهجيته . ولدراسة هذه المشكلة اتبع سياقات البحث العلمي المعتمدة عند دراسة مشكلة ، فلعل الداء فيه الدواء كما قال الشاعر ؟

الاسئلة التي يحاول هذا المقال أن يجيب عنها ، هي : –

– هل البحث العلمي مشكلة بحد ذاته ؟

– ما حجم هذه المشكلة ؟

– ما هي اسبابها ؟

– كيف يمكن معالجتها ؟

– كيف يمكن تلافي حدوثها مجددا ؟ (الوقاية خير من العلاج)

2 – علة البحث العلمي

يمكن ان نعتمد طريقة التناظر في التحليل Analog ، فالمشكلة مثل المرض ، ولكل مرض اعراضه ، و الاعراض لا تؤشر وجود المرض فحسب بل تحدد المرحلة التي وصل اليها . فارتفاع حرارة الجسم مشتركة بين معظم ان لم يكن جميع الامراض ، ولكن درجتها و ما يصاحبها من صداع وقشعريرة و غثيان ومضاعفات اخرى يحددان نوع المرض و درجته . فما هي مؤشرات (مرض) عفوا مشكلة البحث العلمي ؟ والى اي حد تؤشر المرحلة التي وصلتها هذه العلة ؟

(1)أعراض المشكلة العلة ،

– جهل الكثيرون بالمقصود بالبحث العلمي ، الجامعيين على وجه الخصوص .

– عد الكثيرون كتابة بحث علمي معضلة تحتاج الى جهود استثنائية في النسخ و المسخ و النقل و التنضيد ، ولكنها امر لا مفر منه لاغراض الترقية لمرتبة (علمية) أعلى وتعديل الراتب ، والحصول على المناصب والامتيازات (ان أمكن ذلك) .

– النشر (العلمي) في الاغلب خليط غير متجانس (مجلات الكليات) ، لا يطلبه الا القلة القليلة ، ولأغراض شخصية في أكثر الاحيان . لذا النشر العلمي محدد المقاصد لدرجة مقرفة .

– المتفرغون للبحث العلمي (الباحثين في الوحدات والمراكز البحثية) هم في الاعم واحد من اثنين : إما مغرم بالبحث العلمي ، و ممتهنه ، أو من لم يجد مقعدا له في قسم علمي (تدريسي).

– البحث العلمي مثل الماء : لا طعم ولا رائحة ولا لون له ، وعندما يترك بين ثنايا (مجلات الكليات) يتأسن ويفقد قيمته . هذه حال نسبة غير قليلة من كتابات الزمن الراهن التي تسمى ابحاثا علمية تجاوزا .

– لذة العمل الجماعي في النشاط البحثي مفقودة تقريبا .

– وكذلك غياب متعة الحوار الفكري في اللقاءات والنشاطات (العلمية) (مؤتمرات و ندوات) التي أضحت اعلامية بدرجة كبيرة .

– الجامعات مؤسسات تعليمية بحثية الهدف من انشائها التعليم والبحث ولكن المخرجات عاجزة عن الأداء الوظيفي السليم بسبب ا لمناهج ومن الصعب الحصول على فرصة عمل مناسبة .

– والمخرج الثاني هي بحوث لاغراض الترقية العلمية او الاشتراك في المؤتمرات دون الاكتراث الى المشاكل التي يعاني منها المجتمع في الميادين الزراعية والصناعية والخدمية والتجارية والبيئية والصحية والثقافية…الخ

في ضوء هذه الاعراض يبدو أن المشكلة كبيرة الحجم (أفقيا وعموديا) ، وانها قد وصلت الى مستوى يمكن عدها مرضا مزمنا تتطلب معالجتها وقتا وجهدا استثنائيا ، وصبرا . والسؤال الذي يرد على الخاطر : كيف يداوي طبيب مزكوم مرضاه المصابين بهذا المرض ؟ فالجامعيون ، نسبة غير قليلة منهم ، فاقدي للركيزة العلمية – المنهجية للبحث العلمي ، وهم المعنيون مهنيا (على الاقل) بالبحث العلمي ويقومون بتدريب طلبتهم عليه ! (من خلال دراسة نظرية صرفة) !!! نتج عن هذا نقص كبير في التاهيل العلمي – المهني للخريجين سواء من المرحلة الجامعية الاولية ام العليا . استنادا على ذلك ، يمكن تشخيص العلة بانها : نقص في التأهيل العلمي – المهني لخريجي الجامعات (حملة الشهادة العلمية التي يفترض انهم مؤهلون للقيام بابحاث معمقة في تخصصاتهم العلمية ولاسيما تلك التي تخدم المجتمع في مختلف مناحي حياته) .

(2) أسباب المشكلة العلة ،

يمكن تلخيص الاسباب بالنقاط أدناه :-

– غياب ثقافة البحث العلمي .

– غياب النظرة الموضوعية لعناصر البحث العلمي .

– الممارسة المخطوءة للبحث العلمي والتركيز على شكلياته دون محتواه و الهدف منه .

– ضعف المردود (المادي والمعنوي) للبحث العلمي .

– ضعف مؤسسات البحث العلمي (ماديا ومعنويا) .

3 – تحليل الاسباب

1- ثقافة البحث العلمي ،

لنتفق جدلا ، أن الفرق بين المتعلم والمثقف هو فرق نوعي وليس كمي (مقدار المعرفة) ، وأن المثقف قد استوعب ما تعلم و استفاد منه في فهم ما يجري وما يحيط به . يعني هذا ايضا ، انه قد ربط فكريا و عمليا بين النظرية والتطبيق ، بين ما تعلمه وما يحتاجه في حياته اليومية ، فمعرفته للاشياء ليس ترفا ولا بطرا ولكن ممارسة عملية – حياتية . فالمثقف مدرك لما يقوله وما يقوم به من اعمال وسلوكيات ، و نظرته للاشياء موضوعية .

ولنتفق أيضا ، أن زيادة كمية المعرفة عند شخص ما لا تعني تحقق (العلم) عنده ، ولكن المنهج الذي تعامل وفقه هذه المعرفة هو الذي قد ينقلها الى مصاف العلم . وذلك لأن العلم منهج تتطور المعرفه بواسطته ، وبدون المنهج (فكر و عمل) ، تبقى المعرفة محدودة الفائدة والقيمة . كما أن هناك فرقا كبيرا بين نمو المعرفة وإتساعها وبين تطورها وتبلورها . النمو كمي و التطور نوعي والتبلور قمة النضج والوضوح ، وأن العلم نوعي بطبيعته و جوهره ، وهو الذي ينقل التعلم المعرفة من حالة الكم الى حالة النوع .

ببقاء التعلم ضمن اطار المعرفة (الكم) ، غاب العلم (النوع) ، وبغياب العلم انحسر المنهج وانزوى (ولم يبق للبحث العلمي مكان) . وما البحث العلمي إلا اعتماد منهج فكري – تطبيقي في التعامل مع المعرفة (البيانات على سبيل المثال) للخروج بنتائج تصب في العلم و تغذيه. فبغياب العلم غابت الثقافة البحثية ، وفقدت لذة اكتشاف المعلومة ، وتوقفت ساعة الزمن .

ولنتساءل ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، حامل الشهادة الجامعية في الجغرافيا ، متعلم جغرافيا ام مثقف جغرافيا ؟ الى أية درجة قد استوعب العلاقة بين عناصر البيئة الطبيعية و البيئة البشرية ؟ هل بامكانه ان يفسر جغرافيا البيئة التي يعيش فيها ؟ هل بامكانه أن يتقصى اسباب ظاهرة او مشكلة ما في بيئته المحلية ؟ هل ادرك ان البحث هو وسيلة للتعلم ؟ وأنه أرقى أنواع التعلم الذاتي !! وأنه وسيلة من وسائل تطور العلم و ارتقاءه ؟ هل إكتسب علم ام معرفة ؟ هل مارس (منهج العلم) في ما تعلمه واكتسبه من معرفة جغرافية ؟ فالعلة ، كما أرى ، تعود الى نقص في الثقافة البحثية .

2 – النظرة الموضوعية لعناصر البحث العلمي ،

البحث العلمي ، أرقى أنواع التفكير الهادف كشف مكنون او سبر اغوار او التحقق من شيء ما . وللبحث العلمي منظومته الخاصة به ، التي تعمل عناصرها مع بعض لتعطي النتيجة المرجوة من التقصي . ومن المؤلم ان المواد الدراسية التي تشكل عناصر البحث العلمي وركيزته تدرس بطريقة لا توحي بتكاملها ، ولا حتى صلتها بالتخصص العلمي .

باعتماد طريقة التناظر المشار اليها سابقا ، سنعتمد (الانسان) كنظير لمنظومة البحث العلمي . للانسان رأس يفكر به و رقبة تسند الرأس و تسهل حركته يمنة ويسارا ، وللجسم عمود فقري يربط اجزاءه و يعطي الجسم شكله و شخصيته ، وللانسان يدين يجمع بهما الاشياء و يحملها ، وله رجلين ينتقل بواسطتهما الى حيث يريد . وأن أي خلل في أي عضو من هذه الاعضاء ينعكس على الجسم باكمله لا من حيث الشكل فحسب بل من حيث الأداء و التنافس مع الآخرين في انجاز المهام و الوصول الى الهدف المنشود .

في البحث العلمي ، يقع استيعاب فلسفة الاختصاص و نظرياته مقام الرأس (الفكر) عند الانسان ، فبدون منظور فكري ، و رؤية فلسفية لموضوع البحث يبقى العمل أداء حرفي وتقليد أعمى لما يقوم به الآخرون . (جندي ضمن مسيرة آلاف الجنود يجهل حتى وجهته ، ولكنه ينفذ تعليمات كي لا يتخلف عن المجموعة فيعاقب) . وما الاهتمام بالاطار النظري في الرسائل والاطاريح الجامعية الا من هذا الجانب ، ومما يؤسف له انها لا تاخذ وضعها الطبيعي ولا دورها القيادي للبحث بل في كثير من الاحيان مجزوءة غير مترابطة . وعند سؤال الكثيرين من (الباحثين) عن المدرسة الفكرية التي ينتمون اليها ، او المنهج العلمي الذي يعتمدوه يبقى الجواب باهتا خجلا . انه دليل على :-

– ضعف استيعاب الاختصاص (نقص في التأهيل المهني) ،

– ضعف الاساس الفلسفي (نقص في التأهيل الفكري) ،

– عدم وضوح الهدف من القيام بالبحث نفسه (غياب الاستراتيج البحثي) ،

– العشوائية والعفوية في البحث العلمي ، نتيجة نقص في الخبرة البحثية (حتى وان كان عدد الابحاث كبير الا ان تراكم الخبرة لم يؤدي الى تطورها لتنضج) .

فاذا كان (الرأس) بحد ذاته يعاني من حالة عدم الوضوح والضبابية ، و ضعف (الوعي) بطبيعة الصلة بين الاجراءات (والابحاث) ، فكيف سيستقيم الجسم و يتحرك باتجاه معين باستمرارية و ثبات ؟ تبقى الحال هكذا حتى وان توفرت مستلزمات البحث العلمي الأخرى كاملة ، فالادوات تعتمد وفق رؤية و منظور و فلسفة لتنجز المطلوب منها . إنها لا تنجز بحثا بذاتها ، ولكنها تستخدم لتنفيذ اجراءات تحقق هدف بحثي ، والهدف والاجراءات منوطة بالرأس و سلامته من (العلل) . اذن ، من هنا علينا أن نبدأ بالعلاج ، نقوي البصر ، والبصيرة لتتضح الاشياء المنظورة و غير المنظورة امام الباحث .

يرتكز الرأس على مجموعة من الفقرات العنقية التي تساعده في التحرك يمنة وشمالا والى الاعلى والاسفل لمشاهدة ما يجري حول الجسم . وما يصيب هذه الفقرات من تكلس و سوفان و شد في العضلات تؤثر مباشرة في الرأس و تنعكس على مستوى اداء الجسم باكمله . انها تحدد ما ينظر اليه الرأس ليعطي اوامره المناسبة ، وكلما كانت حركة الرأس مرنة و سهلة اتسعت دائرة المعلومات وبهذا تكون الرؤية اكثر شمولية والقرارات موضوعية .

تتمثل فقرات البحث العلمي العنقية بالمنظور Approach الذي يحدد زاوية النظر للموضوع و كيفية التعامل معه . انه يبرز شخصية الباحث الفكرية ويعكس ملامحها و ثقافتها ، و المدى الذي يصل اليه الباحث في ما ينجزه من اعمال . و عدد هذه الفقرات ، و آلية عملها مرتبط بقدرة الباحث على استيعاب اختصاصه ، وادراك علاقة اختصاصه بالعلوم الاخرى ذات الصلة بما ينظر اليه ويريد تقصيه ، و الجديد في العلم و تقنيات البحث العلمي . وتطور هذه الفقرات الوظيفة التي تؤديها مرهون بالرأس وما يجول فيه من افكار و آراء . ودرجة تماسها بالواقع واحتكاكها به هي التي تؤدي الى انبثاق (شرارات فكرية) sparkling تقوم بانارة الدرب و تحث على التفاعل والتكامل . الإثنين : الرأس و الفقرات العنقية يكملان بعضهما البعض ، و يحددان هوية الباحث وشخصيته الفكرية ومنهج عمله وسيرته المهنية .

وما يحدد نوعية الكائن عموده الفقري ، والعمود الفقري لعلم الجغرافيا الخارطة و تقنياتها (رسم ، قراءة ، تحديث ، تحليل ، تفاعل) ، وقد قيل سابقا ((ما لا يرسم بخارطة ليس بجغرافيا)) . و بتطور تقنيات الحاسوب و قواعد البيانات و اعتمادهما الخارطة اساسا لخزن المعلومة واستردادها و معالجتها لم يبق علم الخرائط كما كان ، بل اضيفت اليه نظم المعلومات الجغرافية التي أعادت هيكلة البحث الجغرافي بالكامل . وكل تقدم يحرزه علم الخرائط ينعكس مباشرة على علم الجغرافيا . من هنا جاءت اهمية الخارطة و تقنياتها (التقليدية و المعاصرة) في البحث الجغرافي .

والخارطة دليل البحث الجغرافي في جميع خطواته ، بدء بتحديد منطقة الدراسة ، تأشير حجم المشكلة الظاهرة ، جمع بياناتها مكانيا ، تحليل علاقاتها المكانية ، عرض نتائج التحليل بصريا . و الاهم من هذا ، أن الخارطة هي الهدف في الكثير من الابحاث الجغرافية لعرض : شخصية المكان ، تحديد التوزيعات المكانية ، تأشير الانماط المكانية ، تحليل الانماط المكانية ، رسم البدائل (السيناريوهات) المكانية ، و غيرها . فمتى ما استقام العمود الفقري (الخارطة) وحسن استخدامه كان البحث الجغرافي منتصب القامة مرفوع الرأس ، يشهده القاصي والداني .

وبما أن الجغرافيا ميدانها العالم الرحب ، فلابد لها من التنقل بين ارجاء المعمورة لجمع المعلومات والبيانات و استكشاف المجهول ، واختبار المعلوم وما طرأ عليه من تغيير أفقي و عمودي . و(الاعضاء) التي تساعد الجسم على الحركة والتنقل هي (الرجلين) ، و هما بالنسبة للجغرافيا يتمثلان بالانتقال الحقيقي او الافتراضي الى منطقة الدراسة والتجول فيها واستكشافها مكنوناتها وتقصي المطلوب عن طريق :-

– الدراسة الميدانية/ مقابلات واستمارات استجواب وملاحظات بصرية ، والمسوحات الاحصائية والبيانات الرسمية .

– الصور الجوية والمرئيات الفضائية .

– بنوك وقواعد المعلومات .

– الدراسات السابقة والاخرى عن ظواهر مشابهة في جهات اخرى من العالم.

ولا يغني احدها عن الآخر ، فهي تكمل بعضها البعض ، وإهمال أي منها يبقي البحث (أزور) في كثير من الاحيان ما لم يكن الازورار مقصودا لذاته .

بعد الجهود المضنية و المتتابعة منطقيا و عمليا ، من تحديد مشكلة الدراسة وصولا الى التجوال في منطقة الدراسة قطفا لما يفيد البحث من معلومات وبيانات لابد من معالجة لما تم جمعه والحصول عليه من ذخيرة و مواد ingredient , stuff تشكل (طبق) نتائج الدراسة . وعملية المعالجة عادة تتم (باليدين) بدنيا ، وبالتحليل الكمي و النوعي والمعالجة الرقمية والبصرية لكل ما تم الحصول عليه من مواد ذات صلة بموضوع البحث و تخدم الهدف .

نخلص من هذا ، أن البحث العلمي يتطلب التمكن من Mastering المجالات الاتية :-

– فلسفة العلم ومنهجه

– الفكر التخصصي ونظرياته

– تقنيات جمع المعلومات والبيانات و تحليلها

– تقنيات الكتابة والعرض المرئي

ولنتسائل ونكون صريحين مع انفسنا عند الاجابة ، هل خريجينا مؤهلين في هذه جميعها ؟ هل يدركون الصلة الحميمة بينها ؟ (العلاقة العضوية بين عناصر البحث العلمي و مفرداته) . كم هي نسبة الباحثين الجيدين الذين يحققون مستوى عال في كفاءة الأداء في هذه المجالات ؟ فالعلة ، تكمن جزئيا في غياب النظرة العضوية التكاملية بين عناصر البحث العلمي .

العلاقة العضوية بين عناصر البحث الجغرافي

| فلسفة العلم |

فكر التخصص ونظرياته

| المنظور والتوجه |

الخارطة ونظم المعلومات الجغرافية

الدراسة الميدانية

| الصور |

الجوية و

الفضائية

| أدوات و تقنيات التحليل الكمي والمكاني |

| ادوات وتقنيات التحليل النوعي والرقمي |

3 – ممارسة ألبحث العلمي ،

البحث العلمي ثلاثي الابعاد ، فكري بطبيعته ، منهجي باسلوبه ، قصدي بمراميه . وبقدر عمق و مساحة الفكر يأتي الهدف (كبيرا و واضحا و عميقا يصب في المعرفة العلمية ويغنيها ، والتكرار فيه مقصود لهدف محدد مسبقا) . وحيثما تكون قاعدة هذا المثلث عريضة جاء الهدف بعيدا (في العمق) ، و تطلب منهجا (طريقة فكرية تنظم العمل وصولا الى تحقيق الهدف) منظما فاعلا .

وقد يبدأ البحث العلمي بفكرة بسيطة (شرارة) ، ولكن التقصي في ضوءها و ربطها بما يحيط بها (ما يجول في ذهن الباحث حينها) قد يوصل الى تغيير جذري في جوانب كثيرة (كما فعل سقوط التفاحة من الشجرة ، او طوفان ماء حوض الاستحمام ، مثلا) . فالمهم ليس (حجم) الفكرة بحد ذاته بل ما نجم عنها من اثارة و تغيير في منهجية التفكير و النظرة للموضوع قيد الدرس .

وبما أن للبحث العلمي هدف ، وهو في الغالب استكشاف مكنون او استجلاء حال (هدف يرتبط بالمعرفة العلمية والخبرة المهنية بشكل مباشر) ، لذلك فانه يحدد النقطة التي تلتقي عندها الابعاد الاخرى . وبعد هذا الهدف مرتبط بدرجة التفاعل بين الابعاد الثلاث وتكاملها ، فكلما كانت درجة التفاعل عالية اتسعت مساحة (المثلث) لاتساع مساحة الابعاد ذاتها نتيجة ما يضاف اليها من معرفة وخبرة ومقاصد . والشكل في ادناه يوضح ذلك ، فالتغذية والتغذية الاسترجاعية تؤديان الى و تفريغه من محتواه) .

السؤال الذي يطرح هنا ، ما هي نسبة (الابحاث) التي حققت العلاقة الجدلية بين أبعاد البحث العلمي ؟ وبالابتعاد عن هذه الحالة الفرضية (التي قد يعدها البعض مغرقة في المثالية) ، هل نعد الابحاث غير متكاملة الابعاد ممارسات بحثية ناجحة ؟ ما هي معايير النجاح و الممارسات السليمة للبحث العلمي ؟ في ضوء ما طرح سابقا ، فان التأهيل العلمي – المهني يعاني من مثالب ، أدت في محصلتها النهائية الى اعتماد أهداف لا تؤدي الى اضافات علمية حقيقية لحقل العلم ، ولا تعمق الخبرة البحثية بما تجعل الباحث يرقى فكريا وليس (بلقبه العلمي) الى مواقع أفضل . فهدف كتابة الابحاث ونشرها ليس خدمة للعلم بحد ذاته ، بل لأغراض شخصية صرفة . وحتى الدراسات ذات الطابع التجاري (والسياسي في كثير من الاحيان) هدفها ارضاء (رب العمل) وتحقيق ما يصبو اليه هو وليس الباحث أو التخصص العلمي . فهل نعد مثل هذه الممارسات (أبحاثا علمية) ؟ فالعلة ، في أحد جوانبها ، شيوع الممارسات غير السليمة للبحث العلمي .

4 – المردود (المادي والمعنوي) للبحث العلمي

إن المردود المادي والمعنوي للبحث العلمي بالنسبة الى (الباحث او العلم أو المؤسسة) ليس قريب المدى ، لذلك يراه فاقدي البصيرة ضعيف المردود . فهم لا ينظرون الا الى النتائج المباشرة الشخصية – الذاتية . ولا غرابة أن يموت العلماء الحقيقيون فقراء ، و يعتلي أعلى المناصب (العلمية) حملة القاب (علمية) من غير العلماء وذلك لأن مكان العلماء حيث يكون العلم وليس حيث تكون الوجاهة الاجتماعية والسلطة . وتكون الحالة المثلى عندما يعتلي المواقع القيادية في المؤسسات العلمية و غيرها من يحترم العلم ويعتمده سبيلا للتقدم و التطور ، والنقيض عندما يشرع ليكون سيفا على الرقاب . فالعلم لخدمة الجميع وليس الأهداف الشخصية . انه قصدي اجتماعي وليس قصدي شخصي باهدافه ومراميه .

بتغليب المصالح الشخصية على الاجتماعية – العلمية ، فان التخصيصات الرسمية للصرف على البحث العلمي في ما يعرف بالبحث والتطوير Research & Development سواء في المؤسسات الجامعية او غيرها قليل جدا . و الدول المتقدمة تتسابق في زيادة التخصيصات المالية للابحاث العلمية وعدها مشاريع اقتصادية بعيدة المردود ، في وقت تتسابق مؤسسات الدول (النامية) في الصرف على (الاثاث والمكاتب الادارية) والوجاهات الاجتماعية لأنها تحقق منافع شخصية وترضي الغرور الفردي . الصرف على البحث العلمي هو استثمار يجني ثماره الجيل القادم ، وبتتابع عملية الصرف وبرمجتها بشكل علمي تأتي التنمية المستدامة لكل مفاصل الحياة : الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحضارية . ويكون المردود المادي والمعنوي للبحث العلمي تراكميا – تصاعديا. فالعلة ، فياحد جوانبها ، ضعف البصيرة لمردودات البحث العلمي .

| الاساس الفكري |

| المنهج العلمي |

| القصدية |

هدف البحث

نموذج العلاقة بين أبعاد البحث العلمي

5 – مؤسسات البحث العلمي ،